屋内のラドン濃度と肺がんの関係性が注目されだしたそもそもの経緯として、南ヨーロッパにおけてエアコンの普及しだしたことが切っ掛けでした。

ラドンは天然に存在する放射性ガスで、ウランやラジウムの崩壊によって生じます。

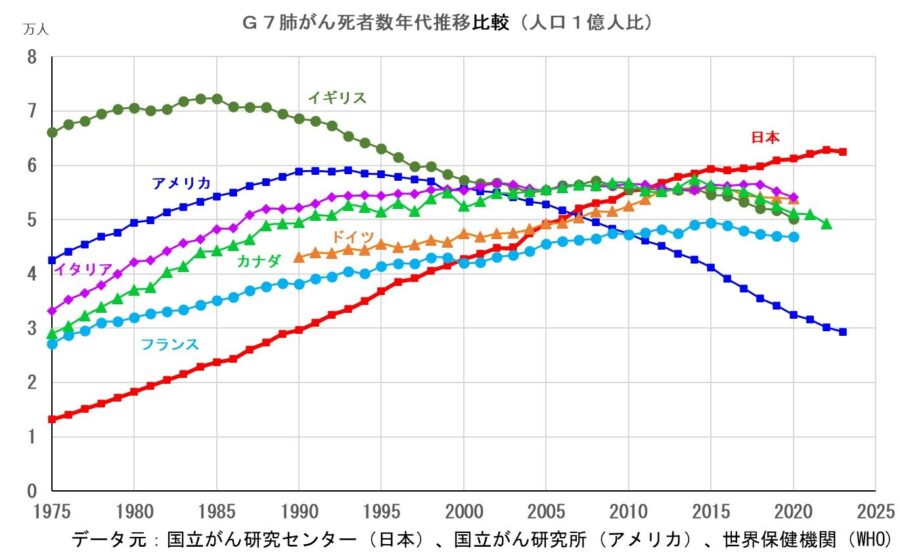

歴史的にラドンによる肺がんのリスクは、ウラン鉱山や炭鉱などのラドン濃度が高くなっている環境で働く労働者に対する研究により、高濃度のラドンが肺がんを有意に増加させるものであることが知られていました。イギリスの肺がん死者数が1980年代にピークを迎えているのも、かつて炭鉱採掘が盛んだったイギリスで労働者におけるラドンによる肺がんが多発していたのを、1950年頃から坑道に新鮮な地上の空気を送り込むことによって対策するようになったためです(アメリカの肺がん者数が1990年頃にピークを迎えているのはベトナム戦争直後におけるマリファナ流行が原因であると言われています)。また冷戦期には世界各国、特に主要国が主となって原爆製造や原子力発電所の燃料となるウランを探す目的として各地のラドン濃度を調査したことがあります。日本国内で行われたラドン調査もこれを目的としたものでした。

しかし、近年取り沙汰されているラドンによる肺がんリスクの増加は新しいウラン鉱山が発見されたからではありません。ウラン鉱山の有無とはまったく異なる視点によるものです

南ヨーロッパの夏は地中海性気候でサハラ砂漠のように高温で雨は降りません。かつて中部ヨーロッパの夏は最高気温が30度を超えることは稀で、エアコンはほとんど普及していませんでした。

1990年代に偏西風の蛇行で中部ヨーロッパでも南ヨーロッパのような暑い夏が訪れ、エアコンが急速に普及しました。すると気密性の高い建物が急増し、それに伴う形で肺がんの患者数と死者数が増加が確認されたのです。

UNSCEARの2006年報告では、ドイツやフランス、イギリス、スウェーデンなど13のヨーロッパ諸国のデータを統合した研究が参照されており、結果として「住宅内ラドン濃度が100 Bq/m³増加するごとに、肺がんリスクが約16%増加すること」と「喫煙者と非喫煙者の両方でラドンの影響が観察され、特に喫煙者では相乗効果が確認されたこと」が指摘されました。は山労働者における高濃度ラドン環境とは異なり、一般的な住宅環境での低濃度ラドン環境でも肺がんリスクが存在することを明確に示していました。

UNSCEAR2006年報告は2008年報告でさらなる地域のデータが追加され、ラドン対策への緊急性が強調されました。そしてこれがのちにWHOの勧告や世界各国のラドン対策に繋がったのです。

参照:

放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)

「UNSCEAR 2006 REPORT VOLUME I」