| 目次 |

| UNSCEAR2024年報告 |

UNSCEAR2024年報告

2024年5月、オーストリアのウィーンで行われた放射線の影響に関する国連科学委員会の第71回総会(UNSCEAR2024)において、自然放射線の年間被曝量に関する1つの大きな報告がなされました。

それまで自然放射線による年間被曝量は世界平均で2.4mSvとされていましたが、2024年報告ではこの値が3.0mSVとなり、25%も増加しているのです。増加量がたったの0.6mSvに過ぎないではないか、思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし人の一生の長さを80年と仮定した時、自然放射線による生涯被曝量が192mSvから240mSvと、およそ50mSvも増加してしまう計算になります。確率として人口1億人に対する年間がん死者数が3千人増加する被曝量です。

また線源による分類された内訳に関しても、興味深い傾向が見て取れます。

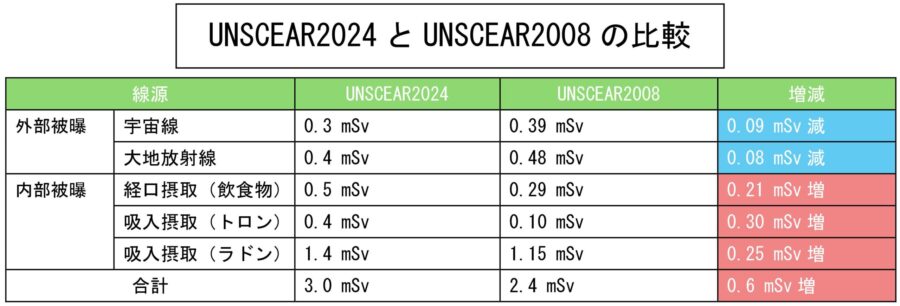

下の表は最新の2024年報告と従来の2008年報告を比較したものですが、宇宙性や大地放射線といった外部被曝によるリスクの評価が減少しているのに対し、飲食物の経口摂取やラドン・トロンの吸入摂取といった内部被曝によるリスクの評価が大幅に増加しています。弊社としてはラドンとトロンから放出されるα線をどのようにして区別しているのかでやや疑念が残るものの、国際社会において肺がんの主原因となるラドンへの評価がさらに高まったことに驚きを禁じ得ませんでした。

国内における自然放射線リスクの見直しの必要性

2025年現在、日本国内における自然放射線による年間平均被曝量は2.1mSvとされており、その中でラドンの吸入摂取による被曝量は0.37mSvとされていますけれども、弊社はこの評価に大きな疑問を抱いています。詳しくは別ページ(「日本で実施されたラドン濃度測定の大規模研究 その致命的な欠陥」や「国内ラドン調査研究で用いられた検出器の問題点」)にて語っているが、このラドンに対する評価の大本になったラドン濃度測定調査は最も新しいものでも平成19年から平成21年(2007年から2009年)と古く、ラドンの危険性が取り沙汰されるようになったUNSCEAR2008年報告を反映させたものではありません。そして日本と世界の住宅構造の違いを考慮に入れた測定がなされていたとは言えないものでした。日本の住宅構造が21世紀に入ってさらに気密性が高まり、ラドン排出に向かない天井換気が普及してしまっており、今後それが増していくであろうという懸念もあります。

弊社は改めて自然放射線、特にラドンに対するリスク評価を見直す必要があると考えています。

参照:

放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)

「UNSCEAR 2008 REPORT VOLUME I」

「UNSCEAR 2024 REPORT VOLUME I」

環境省

自然からの被ばく線量の内訳(日本人)