| 目次 |

| 宇宙線と雲の発生 |

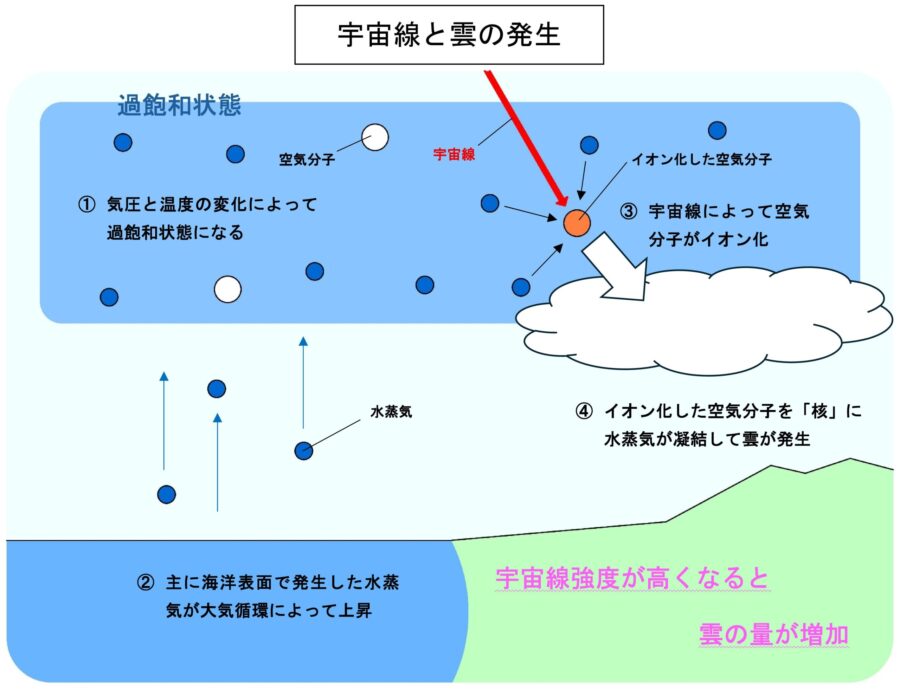

宇宙線と雲の発生

私たちが暮らしている地球には太陽から放出される、または太陽系外から飛来してくる高エネルギーの荷電粒子が常に降り注いでおり、これを一次宇宙線と言います。一次宇宙線はさらに大気中の酸素や窒素と反応してμ粒子などの二次宇宙線に変わります。一次と二次を纏めて単に宇宙線と言い、宇宙線は地球の気候、特に雲の発生に深く関わっています。

地球表面、主に海洋表面で発生した水蒸気は大気循環によって上空に運ばれ、そのまま気圧と温度が変化することによって飽和水蒸気量を超えてわずかな刺激で水蒸気が凝結して水滴となる過飽和状態となります。過飽和状態となった空気の中に宇宙線が通過すると、宇宙線の電離反応により空気の分子がイオン化し、このイオンを「核」として水蒸気が凝結して雲粒(小さな水滴)が発生します。発生する雲粒の数は、当然宇宙線の数(強度)に比例します。つまり宇宙線の強度が高くなると雲の量が多くなり、逆に宇宙線の強度が低くなると雲の量が少なくなります。雲の量が多くなれば雲が太陽の光を反射して地球は寒冷化し、雲の量が少なくなれば地表に降り注ぐ太陽の光が増えて温暖化します。また地球温暖化の原因は人為的な二酸化炭素の増加であるという論調が主流であることから、温室効果ガス=二酸化炭素のイメージを強く持つ方も多いでしょうが、実際のところ水蒸気は二酸化炭素をはるかに超える「地球上で最も多い温室効果ガス」です。雲の量が増えれば空気中の水蒸気の量は減り、雲の量が減ってしまえば空気中の水蒸気の量は増えます。以上のことから宇宙線強度の増減が地球の気候変動に多大な影響を与えていると考えられます。

地球を取り巻く宇宙線と自然磁場

地球に降り注ぐ宇宙線の強度は地球を取り巻く自然磁場によって決まります。自然磁場には太陽系の中心で輝く太陽を起源とする太陽磁場と、地球内部に存在する外核を起源とする地球磁場(地磁場)の2種類があり、一次宇宙線のうち、太陽系外から飛来してくる宇宙線は太陽起源の磁場の影響を強く受け、太陽から放出される宇宙線は地球外核起源の磁場の影響を強く受けます。この2種類の自然磁場は地球全体を取り巻いていると同時に、その強さは不規則に変動することが知られています。

太陽磁場は太陽全体を構成するプラズマの流れによって生み出されるものです。プラズマは高温高圧の環境下で原子核と電子がバラバラになった状態であり、電荷を帯びているプラズマが回転運動すると磁場が発生します。太陽系外からの影響を無視した場合、太陽系全体の角運動量は常に保存されています。もし太陽系に太陽以外の惑星が存在しなかったとしたら、太陽の自転運動は一定に保たれていたことでしょう。ところが現実の太陽系には8つの惑星や小惑星が存在しており、太陽系の角運動量の大半を木星・土星・天王星・海王星の4大惑星の公転運動が占めています。惑星の軌道は惑星同士の重力の影響を受けて細かく変動しており、その変動の煽りを受けて太陽の角運動量も細かく変動します。変動する太陽の角運動量はそのまま太陽の自転運動やプラズマの流れに影響を与え、磁場の強度も変動します。変動する太陽磁場は太陽の表面に現れる黒点や太陽フレアの増減によって観測されており、ガリレオが黒点の観測を始めた1612年初頭以来、約400年の間に太陽磁場は28回強弱を繰り返していることが確認されました。

地球磁場は地球内部のマントルのさらに下、地下2900〜5100kmにある外核を構成する高温高圧下で液化した鉄の対流運動によって生み出されます。方位磁針のN局が北を指し示すのは地球磁場の影響をによるものであり、古くから方位を知る手段として利用されています。地球磁場圏に届いた宇宙線の電子や陽子が磁力線に沿って北極や南極の大気圏に突入すると、主に窒素分子と衝突して発光し、オーロラという形になって観測されます。地球の磁極の向きは自転軸の向きと同じで不変であると思われがちですが、向きは一致しておらず、それどころか数万年~数十万年ごとに南北の磁極が入れ替わっていることも分かってきました。近年話題になったことで言えば、令和2年(2020年)1月17日に「チバニアン」と名付けられた千葉県養老渓谷の地層に、77万年前に起きた地球磁場の方向が逆転したことが分かっています。

参照:

千葉県

誕生!チバニアン

宇宙線が磁場の影響を受けた時、高エネルギーの宇宙線であれば曲がりにくく、低エネルギーの宇宙線は大きく曲げられます。基本的に太陽磁場は地球磁場よりも強く、磁場が強ければ強いほどより高エネルギーの宇宙線を曲げることが出来ます。一次宇宙線のうち、太陽系外から飛来してくるものは太陽磁場が十分強ければよっぽどの高エネルギー宇宙線でもない限り太陽系の中心部にまで入ってこれません。太陽から放出される宇宙線も同様に、低エネルギーのものは地球に届かず、地球圏に到達したもののほとんどはオーロラとなります。つまり太陽磁場と地球磁場が強いと宇宙線が曲げられて地球に降り注ぐ量が減り、雲の量も減って地球は温暖化し、逆に磁場が弱いと寒冷化することになります。

火星は生まれてから数億年は液体の水で覆われて、今の地球と同じような気候でした。しかし火星は地球よりも小さく、外核の熱源となるウラン235の量も地球に比べて少量でした。半減期7億年を迎えてウラン235の量が半分以下になると、火星中心で発生する崩壊熱も半分近くになり、次第に火星の核は冷えて固体になりました。このため火星独自の磁場は弱まり、宇宙線が増えて、火星は寒冷化してしまったと考えれます。

銀河レベルの天体活動よる地球寒冷化

地球はその誕生から少なくとも3回、多く見積もって10回、赤道を含む地球全体が氷に覆われてしまった全球凍結(スノーボールアース)を経験しています。それらよりも規模こそ小さいものの、地球が寒冷化して大量の生物種を絶滅に至らしめたことが幾度もありました。中には中世代と新生代の間の6,600万年前に起きたユカタン半島沖に小惑星が落下し、舞い上がった大量の塵によって太陽光が遮られたことにより地球全体が寒冷化して鳥類を除く恐竜が絶滅したケースもありますが、それ以外の多くの地球寒冷化現象は太陽系が銀河系の中で宇宙線強度の高い場所にきた時や、太陽系の近傍で超新星爆発があった時に大量の宇宙線が降り注いだことによるものではないか、と考えられています。

私たちの暮らす太陽系は直径が10~20万光年の範囲に2,000~4,000億個の恒星が含まれている銀河系に属しています。銀河系は地上から帯状の姿をした天の川に見えることから『天の川銀河』とも呼ばれています。銀河系を地球から見て北極方向のはるか遠くから眺めると、2本の大きな腕といくつかの小さい腕を含む渦巻き状の形をしており、この渦巻きを構成する腕のことを「渦状腕」と言います。

太陽系は自転する銀河系の中を2億2,500万年から2億5,000万年掛けて円運動していると推定されていましたが、最新の観測やシミュレーション結果によると、銀河系本体の自転速度と太陽系の公転速度の違いから、太陽系を始めとするいくつもの星々が銀河系の自転とは別の動きをしており、渦状腕の中を出たり入ったりすることを繰り返しながら、銀河内における位置を何度も変えながら移動していることが判明しました。銀河の渦状腕は星々が集まった高密度領域であり、大質量の恒星が数多く存在し、超新星爆発に宇宙線を含めた高エネルギー粒子が飛び交っている環境となっています。つまり銀河系の中を移動する太陽系が渦状腕の中を出たり入ったりすることは、太陽系に降り注ぐ宇宙線の量が増えたり減ったりを繰り返していることを意味します。太陽系が渦状腕を通過した時期と地球が全球凍結を引き起こした時期がピタリと重なっており、強度の高まった太陽系外の一次宇宙線によって地球の寒冷化が引き起こされたのではないかと考えられています。

参照:

国立天文台 辻本浩二『太陽系の銀河内軌道変化と地球の寒冷化(PDFファイル)』

小話:雲の発生に関わる宇宙線以外の要素

今まで水蒸気が雲粒に変わるために必要な要素として宇宙線を説明してきましたが、雲粒が雨粒や雪の結晶に成長するにはもう一つの必要な要素があります。それは水に溶けると水を酸性(アルカリ性でも良い)に変える気体です。

多くの人は飛行機が上空を飛んだ時に発生する飛行機雲を見たことがあるかと思います。しかし同時に「飛行機雲がどんどん大きくなって、積乱雲や乱層雲となり雨が降ってきた」という体験をした人はまずいないでしょう。それではなぜ、飛行機雲は積乱雲や積層雲のように巨大な雲に成長することが無いのでしょうか?

飛行機雲は大抵数十分から数時間で蒸発し消えてしまいます。飛行機雲が出来る時、上空の空気は大抵の場合乾燥しており、最初に発生した小さな雲粒にほとんど何も溶け込んでいません。そのままでは雲粒がすぐに蒸発してしまうのです。雲粒が酸性になれば分子間力が強まることにより蒸発は抑えられ、雲粒同士が合体して雨粒サイズに成長することが出来るようになります。

かつては火山で発生する硫化水素H2Sや二酸化硫黄SO2が雲粒に溶けて亜硫酸H2SO3や硫酸H2SO4が生じるのではないか、と考えられていました。しかし大気中に存在する硫黄化合物は全て雨粒に溶け込んで地表に落下してしまっており、世界中の火山で発生する硫黄化合物の量では全く足りないことが分かってきました。

ですが最近になって新しい発見がありました。多くの植物プランクトンが海水中の硫酸を取り込むことによって合成するジメチルスルフィドCH3SCH3という物質が雲の生成に関わっているという事実が判明しました。ジメチルスルフィドとは、いわゆる「磯の香り」の正体です。大部分の日本人は海が直接見えない場所にいても海のそばにいると判断することが出来ます。これはそれまでの人生の中で何回も海岸でジメチルスルフィドの匂いを嗅いだことがあるからです。現在ではジメチルスルフィドのような生物由来の硫黄化合物が雲粒の成長に必要不可欠だと考えられています。ジメチルスルフィドと水が反応してメタノールと硫化水素になり、硫化水素と酸素が反応して硫酸になり、硫酸が雨粒に含まれて落下し植物プランクトンによって分解されてジメチルスルフィドとなる循環を繰り返していきます。

地球上の生物は宇宙線の強度は変えられませんが、硫黄化合物の濃度は変えられます。何らかの理由で地表の温度が上がったら生物活動が活発になり、ジメチルスルフィドが少し多めに放出され、水滴が雲に成長する速さが上昇し、雲が太陽光を遮るので地表の温度が下がります。地表の温度変化に負のフィードバックがかかり、温度変化は打ち消されると予想できます。