1970年代の年間がん死者数は第一位が胃がんで約4万人、第二位が肺がんで約1万人、第三位が大腸がんで約7千人でした。それが現在では第一位が肺がんで79,000人程度、第二位が大腸がんで50,000人程度、第三位が胃がんで39,000人程度です。胃がん死者は肺がんや大腸がんよりも少なくなりました。その理由として胃がんの集団検診が普及し、早期発見・早期治療が行われるようになったため、死者が相対的に減った、というのなら非常に良い話ですが、弊社はそうは考えていません。

かつて全てのがんの診断にはX線撮影だけが行われていました。いわゆるレントゲン撮影とも言われるこの診断方法はX線の透過率の違いを像として捉えたものです。しかしがん組織は見た目の構造そのものは正常細胞と区別することが出来ないため、X線撮影で直接は映りません。がんが肥大すると中心部は栄養不足酸素不足で壊死します。するとヘモグロビンを多く含む血の塊が生じてX線透過率が下がり影が映ります。すなわちX線撮影でがんが発見されたとき、多くの場合はがんが末期まで進行して手遅れの状態でした。

最近のがん診断法にはPET(陽電子放射断層撮影)とMRI(磁気共鳴画像)があります。PETは体内のブドウ糖濃度を測定する装置であり、がん組織は新陳代謝が活発なため、周辺の正常組織より5倍程度ブドウ糖を消費する様子を捉えます。PET装置製造業者は1mmのがんから発見できると言っていますが、筆者のこれまでの研究ではPETにそこまでの性能はありません。ですが1cmの初期がんは発見できます。MRIは生体内の血管分布が測定できる装置であり、がんが成長してくるとがん組織に多量の栄養分や酸素を供給するため、がん組織に向かって成長した毛細血管の様子を観察します。MRIでは5cm程度の成長中のがんが発見できます。PETやMRIの開発によってX戦撮影よりも早期にがんが発見できるようになり、ほとんどのがんは死の病ではなく治療可能な普通の病気になりました。

ところが胃がん診断の場合はこのPETとMRIの性能を活かすことができません。胃の内面は活発に細胞分裂を行うため毛細血管が密に分布し、ブドウ糖が十分供給されています。不規則な蠕動運動によってがん組織の位置は常に変化します。このため胃がんの診断にはPETやMRIの効果がありません。胃がん診断には今でもX線撮影に頼っています。

ここで問題になってくるのが「通常の診断(X線撮影)では見つけることのできない胃がん(隠れた胃がん)」の存在です。

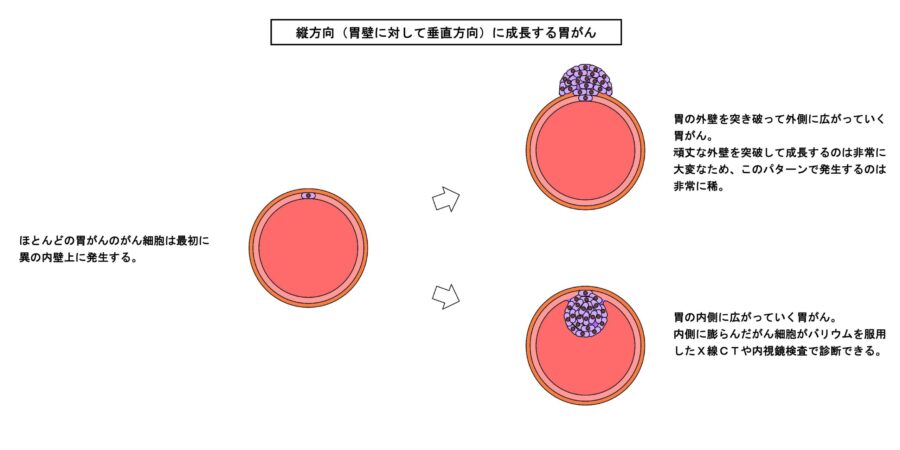

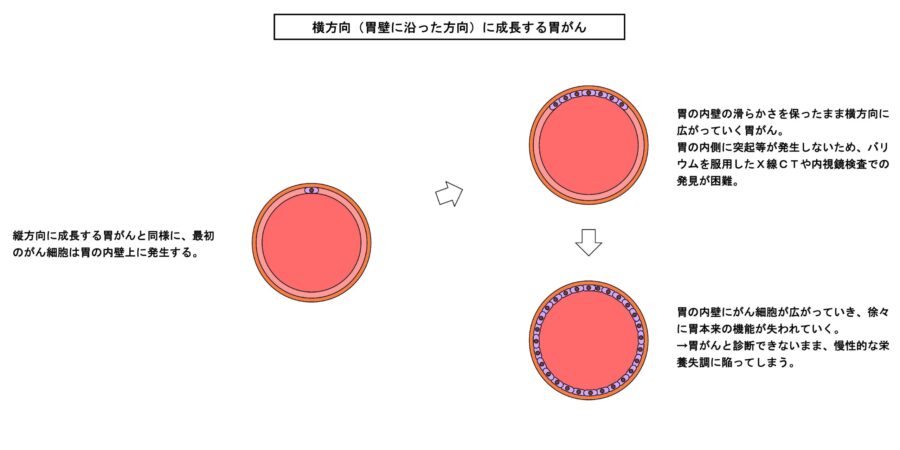

日本がん研究センターのホームページによると、胃がんは最初に胃の内側の粘膜層で発生するそうです。そして胃がんには大きく分けて縦方向(胃の内壁に垂直な方向)に成長する胃がんと横方向(胃の内壁に沿った方向)に成長する胃がん(スキルス胃がん等)の2種類が存在するそうです。

縦方向に成長する胃がんは診断が比較的容易です。末期がんなら50年以上前でも、胃の内側にがんが成長すれば胃の内容積が減少することから食事量が減り、触診でしこりが見つかることがあります。がん細胞が胃の外側に成長すれば胃の外形が変化するので、X線撮影で発見できます。ただし昔は治療法がなかったので、せいぜい鎮痛剤を処方するぐらいで、死期を待つことしかできませんでした。

現在では硫酸バリウム造影剤を使ったX線CT撮影や内視鏡診断によって、内側に成長する胃がんは診断できます。また胃の外側に成長する胃がんはそもそも頑丈な胃の外壁を突破するのが困難なため発生自体が稀です。胃の外側に飛び出せば昔ながらのX線撮影で発見できます。治療法も進化し、末期がんでも胃の全摘出手術は少なくとも延命効果はあり、部分摘出手術や内視鏡手術は完治する可能性があります。現在縦に成長する胃がんで死亡する人の多くは胃がん健康診断を受けない人でしょう。

しかし横に成長する胃がんは状況が異なります。この胃がんは胃の内側に向かって突起などが出てくるのではなく、胃の内壁がなめらかな状態のまま広がっていきます。そのため硫酸バリウム造影剤を用いたX線CT撮影や内視鏡診断でがんを発見するのは困難です。このように胃の内壁がだんだんとがん組織で覆われてゆくと、胃がんと診断が得られないまま胃本来の機能が失われていきます。もしこのタイプのがんを発見したければ、胃のどこにあるかもわからないがん組織を直接採取して培養してみる以外に方法がありません。

胃には食品中に含まれているタンパク質を分解し、アミノ酸の前段階であるポリペプチドに変化させる役割があります。人体において骨組織や神経組織はほとんど更新されませんが、筋肉組織は約50日間で半分が更新されると言われています。胃を全摘出したり、がんが広まってタンパク質分解酵素の分泌量が減ったりすると本来であれば腸で吸収されるはずのアミノ酸も減少または消失します。そのため術後に食事の量を守っていたとしてもタンパク質を分解できない状態が続けば慢性的な栄養失調となってしまいます。

参照:

国立がん研究センター がん情報サービス 胃がんについて

| 前へ | 戻る | 次へ |

世界初! 胃がんと大腸がんの原因を発見!

世界初! 胃がんと大腸がんの原因を発見! あなたのご自宅は大丈夫? 空調機器と気密性とラドン濃度

あなたのご自宅は大丈夫? 空調機器と気密性とラドン濃度