X線はレントゲン撮影やCT検査などの医療分野でよく耳にする放射線の名称であり、一般の方が放射線をイメージするときに真っ先に思い浮かぶものだと思います。

X線の正体はγ線と同じ電磁波の一種(光子)ですが、その発生原理や特性が異なります。

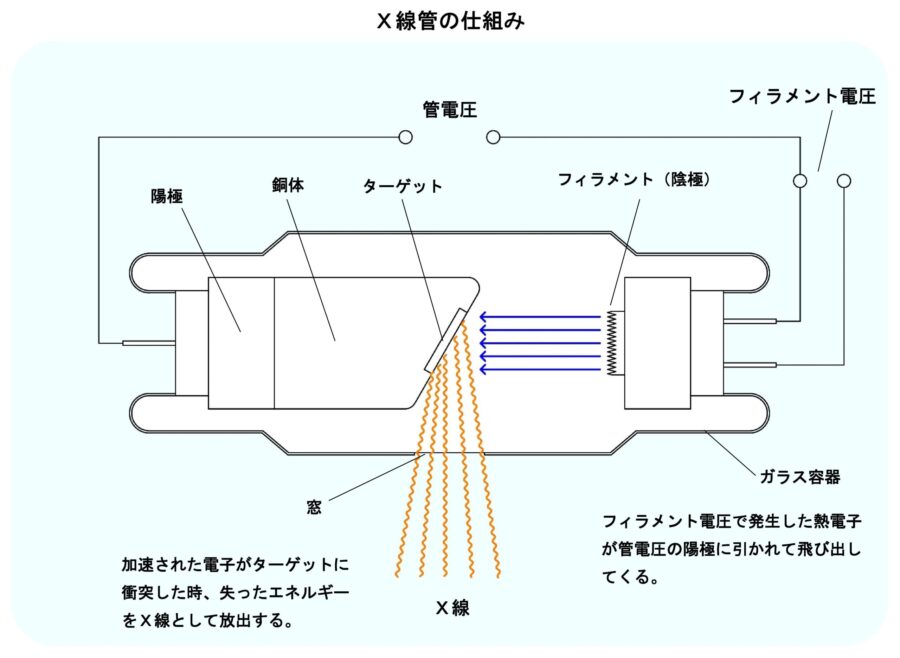

γ線は不安定な原子核が余分なエネルギーを放出してより安定な状態になろうと変化したときに生じるものであるのに対し、X線は電極によって加速した電子が他の物質に衝突したり、磁場の影響を受けてブレーキが掛かって曲げられたり、原子核周辺にいる内側の電子の1つが何らかの原因でいなくなってその空席を埋めようと外側の電子が内側に落ち込んだりした時といった、原子核外にいる電子が運動の変化によってエネルギーを失った時に発生するものです。

基本的にX線はγ線と比べてエネルギー値が低くて波長が長い(一般的なX線はγ線と比べて1桁以上エネルギー値が低い)のですが、両者の区別は波長範囲ではなく発生原理によるものであり、極めてエネルギー値の高いX線がエネルギー値の低いγ線の領域と重なり合ってしまうこともあります。そのため明確な基準は存在しないものの、どうしてもX線とγ線を区別したいときは、波長が10pm(10-13m)よりも長いものをX線、10pmよりも短いものをγ線として区別しています。

X線の特性としてγ線と比較して原子内の電子と弾性散乱を引き起こすコンプトン散乱よりも、光子のエネルギーを全て電子に与えて原子から飛び出させる光電効果の割合が大きいことが挙げられます。この光電効果は原子番号の大きい物質で非常に起きやすい(原子番号の5乗に比例)ため、その透過率の違いによって体内に存在する重い元素の「影」を透視することによってレントゲン撮影やX線CTといった医療機器、そして空港の手荷物検査などに活用されています

| 前へ | 戻る | 次へ |

がんを予防する3つのポイント

がんを予防する3つのポイント 詳しい背景と解説

詳しい背景と解説 ラドンと放射線ホルミシス効果について

ラドンと放射線ホルミシス効果について