| 目次 |

| 検証実験:天井換気の使用によるラドン濃度の比較 |

検証実験:天井換気の有無によるラドン濃度の比較

弊社は高感度にα線とその他の放射線を識別できる霧箱を用い、密室では重たいラドンが床付近に集積して濃度勾配が生じるというUNSCEAR2008の主張を確かめるべく、築60年の建物内にある弊社事務所と築35年の一般住宅で試料空気の採集を行い、ラドン濃度を測定しました。特に天井換気装置を起動することによってラドン濃度にどのような影響が出るのかを調べました。

先に注意事項として、弊社所在地は千葉大学西千葉キャンパス内の元薬学部2号館(現名称は知識集約型共同研究拠点2)にあります。この建物は1960年代に建設され、1990年代に耐震補強工事を受けました。建設当時はクーラーが普及する前で、全面に広い窓があります。耐震補強工事の時にエアコンと換気装置が設置され、隙間の充填剤などで可能な限り気密性を高めました。しかしそれから30年経過して、充填剤が劣化するなど気密性はかなり下がっています。このため今回の検証実験を行った場所では現代の新築の建造物に比べて気密性がずっと劣っていることは留意しておいてください。

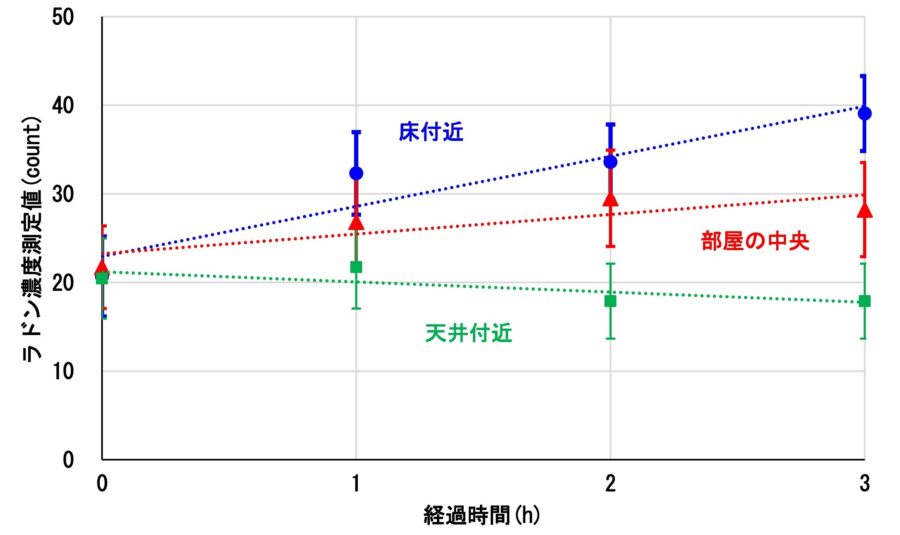

グラフ1:天井換気システムを起動したときのラドン濃度変化

上のグラフ1は弊社事務所において最初に全ての窓を全開にして1時間放置することによって室内のラドン濃度を屋外と同じにし、その後全ての窓を閉めて天井換気システムを起動させてから1時間ごとのラドン濃度を床付近・部屋の中央・天井付近の3種類の高さで測ったものです。

このグラフから室内のラドン濃度は、換気装置にほど近い天井付近ではほぼ横ばいとなっていたのに対し、それ以外に高さにおいては床に近づくに従って大きく上昇することが確認されました。築60年を超えるほど古く、現代の新築よりも気密性が高くない建物であっても屋内の床付近のラドン濃度が3時間でおよそ2倍にまで跳ね上がっていたのです。

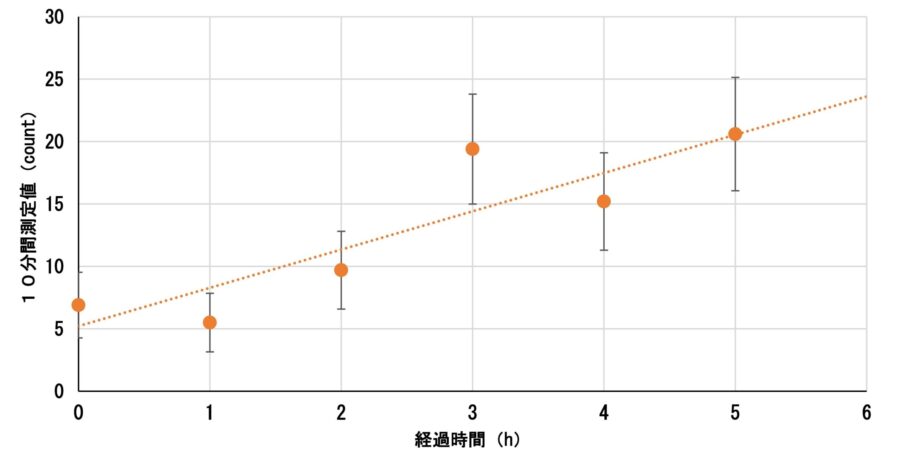

グラフ2:築35年住宅のダイニングキッチンにおいて換気扇を動かした時のラドン濃度変化

グラフ2は、築35年の代表的な一戸建て住宅のダイニングキッチンにおける換気扇の影響を見たものです。窓や扉を全開にして1時間放置することによって室内のラドン濃度を屋外と同じにした後、窓や扉を閉めてから換気扇を作動させ、食卓上における空気のラドン濃度の時間変化を1時間ごとに記したものです。グラフ2でも5時間でおよそ4倍のラドン濃度の上昇がみられることから、グラフ1と同様に明らかなラドン濃度の増加が確認されました。

実測値としてUNSCEAR2008の主張との一致を確認

これらの測定前述の採集を行った建物の気密性の低さのためかUNSCEAR2008のように天井付近と床付近のラドン濃度比100倍は観測できませんでしたが、実測値として室内の天井と床にはラドンの濃度勾配が生じることが確認できました。UNSCEAR2008の主張とほぼ一致したと判断できます。

現在の日本国内における肺がん死者数は毎年80,000人程度です。そのうち75,000人は室内のラドン濃度上昇による被曝が原因と思われます。現在肺がん死者数は急増中です。間も無く年間100,000人を上回るでしょう。

がんは正常細胞1個が突然変異によってがん細胞になってから、細胞分裂の制御を失って増殖し、遂に他の正常な細胞の活動を阻害して死に至るまでに20〜30年掛かる病気です。政府の無策によって日本人の多くは最近20年間ラドン濃度の高い場所で暮らしてきました。2050年には毎年20〜30万人が肺がんで死ぬかもしれません。今すぐにラドン対策を始めても成果が現れるのは2050年以降です。しかし対策を行わないなら2050年以降もがん死者はどんどん増えるでしょう。

弊社ホームページでは身の回りのラドンに対してご不安やご興味を持った人向けに「ラドン濃度測定サービス」を受け付けております。ご希望の方にはサンプル採集キットとして空気ポンプとゴム風船をお送りしております。寝室の空気が気になるならば朝目覚めた時の顔の横、食品に付着するポロニウムの量が気になるならば夕食をとられる直前のテーブルの上などなど、空気ポンプを使用してご希望の場所の空気をゴム風船の中に採集していただければ、それが弊社に返送された日のうちにゴム風船の中身の空気のラドン濃度が屋外空気の何倍かという形でお知らせできます。

生活空間における空気中のラドン濃度を把握することはがん予防の第一歩です。

ご不明な点がございましたら、ぜひお問い合わせください。

| 前へ | 戻る | 次へ |

ラドン対策は国際常識!? ~国際社会におけるラドンへの対応~

ラドン対策は国際常識!? ~国際社会におけるラドンへの対応~ 国内におけるラドン対策の問題点 ~WHOの勧告を無視した日本~

国内におけるラドン対策の問題点 ~WHOの勧告を無視した日本~ あなたのご自宅は大丈夫? 空調機器と気密性とラドン濃度

あなたのご自宅は大丈夫? 空調機器と気密性とラドン濃度 ラドン濃度測定サービス

ラドン濃度測定サービス