| 目次 |

| ラドンα線測定の難しさ |

ラドンα線測定の難しさ

UNSCEARやWHOの勧告は、そしてアメリカなど各国政府の国民への呼びかけは「1個の気密ブロックの中にはラドン濃度の不均一がある。自宅や職場の様々な場所でラドン濃度を測定し、1ヶ所でも屋外濃度の5倍以上の場所が見つかったら空調の改修工事を行いましょう」というものです。そしてこれは肺がん死者を減らす非常に有効な方法です。

ラドン濃度を測定する場合にはα線測定器を使用するのですが、ここで1つの課題が生じてしまいます。それはそのα線測定器が単にα線の測定できる性能を持っているだけでは不十分であるということです。

α線を測定するとき、α線測定器を鳴らしてしまう事象がα線以外にも数多く存在しています。

例えば外気中のラドン濃度が20〜25Bq/m3程度であるのと同時に、宇宙からは第1の雑音として宇宙線のμ粒子が毎秒1,000個/m2の強度で降り注いでいます。もし測定器の有効体積が10cm×10cm×10cmであるならば、ラドンからのα線は1分に1個程度通過しますが、宇宙線μ粒子は毎秒10数個通過します。すなわちα線の信号とμ粒子のノイズの比は1:1000です。

第2の雑音は環境γ線です。トリウム232は水溶性であるため、海中で生成する石灰石に含まれています。トリウム232が崩壊すると鉛208になる直前のタリウム208が自然放射能で最も高い2.615MeVのγ線を出します。このγ線が測定器の壁などでコンプトン散乱をすると5〜10個のβ線を放出します。このβ線の強度は壁の厚さに依存しますが、おおむねα線の信号とβ線ノイズの比は1:1000程度です。

これらの雑音の影響を考慮に入れると、ラドン濃度測定ではα線の1,000倍存在するμ粒子やβ線に感度がない測定器、あるいはμやβに少々感度があってもα線とは明確に識別できる測定器が必要となります。

ラドンα線測定に適した放射線測定器

世の中でよく見かける放射線測定器はガイガーカウンターなどのガス検出器と無機シンチレーターを用いたシンチレーション検出器ですが、どちらもラドンのα線は測定できません。α線が測定できるのは、写真フィルム型測定器、ZnSというシンチレーターを用いたシンチレーション検出器、そして弊社が普段使っている霧箱の3種類です。

別ページで問題点を述べた原子力規制庁放射線防護課の「我が国で実施された屋内ラドンに関する調査を踏まえた屋内ラドンへの対応の在り方について」の5つの研究の中の1つにはα線とμの識別が原理的に不可能な静電捕集箱を使った研究がありました。この研究グループ参加者は全員放射線測定の素人です。彼らはμの強度を測定したのです。日本国内どこでもほぼ等しい測定値が得られるのは当たり前です。

他の4研究は写真フィルムを用いています。

写真フィルム型測定器で最も高性能なものはエマルジョンです。世界で最高レベルのエマルジョン測定器研究を行っているのは名古屋大学理学部のF研究室ですが、私の後任の有賀准教授はF研究室出身で、世界でもトップレベルのエマルジョン測定器の技能を持っています。弊社は有賀准教授と共同研究を続けており、エマルジョン型α線測定器も検討しましたが、費用・製造の困難さ・解析の困難さを考えて、霧箱を採用しました。

日本の建物は部屋ごとにラドン濃度測定を行う必要があった

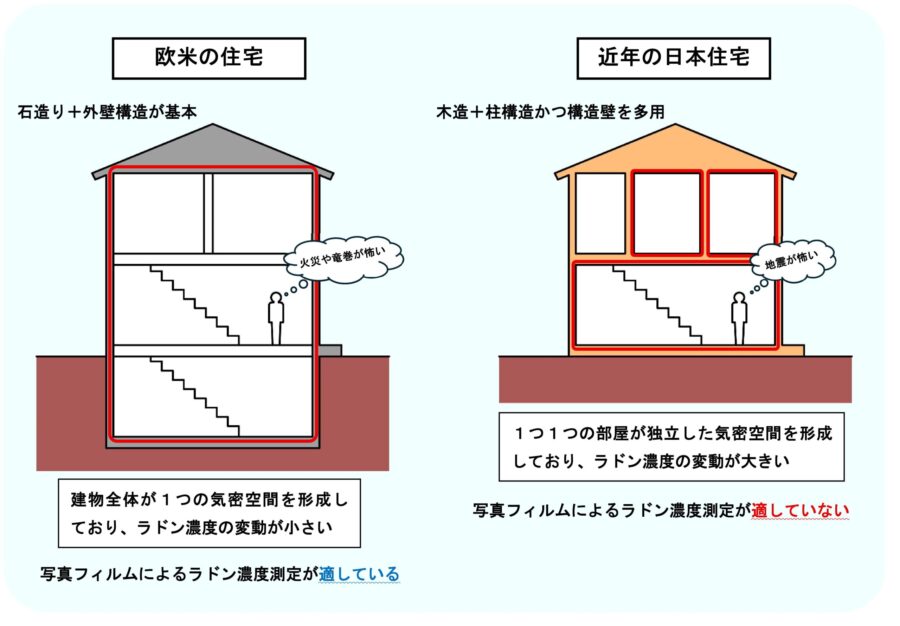

これまでラドンは密室の中で濃度のバラツキが生じると説明してきましたが、密室にはその構造の違いによって外壁構造と柱構造の2種類に分けられ、欧米諸国の建物と日本国内の建物の違いして現れています。

欧米諸国の建物の多くは外壁構造をしており、これはヨーロッパの都市で最も危険な災害が火災であることに起因しています。そのため建物内の可燃物の使用を最小限にし、建物の荷重を石造りの外壁で支える構造になっています。気密性も外壁で区切るのが一般的であり、建物全体の床面積に比べて入り口が小さいことから、入り口を開けても建物内のラドン濃度はあまり減りません。最近になってエアコンが普及した後も外壁の隙間を塞ぐことで対応しています。近代的な高層ビルでも外壁とエレベーターホール+非常階段を囲む内壁によって支えている構造を基本としており、1フロア全体が1つの気密空間を形成していることが多く、建物全体が1つの気密空間として捉えることも出来ます。アメリカではさらに竜巻対策として地下シェルターを備えている地域もあります。

一方、日本の建物は柱構造を基本としており、内部が小さな部屋に分かれていて一部屋ごとに密室となっている場合が多数見受けられます。これは日本で最も危険な災害が地震であることが起因しており、多くの個人住宅が木造であることを含めてかすがいを入れた構造壁を多用していることも特徴的です。そのため日本の住は部屋ごとに独立した気密空間を作りやすく、エアコンが普及した後には1部屋に1台設置するケースが増えていきました。高層ビルでも内部に鉄筋または鉄柱とコンクリートの柱を多数配置し、巨大地震の揺れに耐えられる構造になっています。この内部の柱の存在が1フロアを容易に複数の部屋に分割する要素となったがゆえに、日本の高層ビル内の1フロアに複数の気密区画があることが一般的となっています。

ここで問題となるのは写真フィルム型ラドン測定器はラドン濃度が一年を通じてほとんど変化しない場所での測定を前提にした測定器であることです。

実際に写真フィルムによってラドン濃度測定が行われているアメリカで最も危険な自然災害は竜巻であるため、前述の通り竜巻多発地帯においてシャルターの役割を持つ地下室を作ることが一般的です。当然、空気よりも重いラドンが地下室に集積することが懸念されました。例えドアがなかったとしても地下室のラドン濃度はほとんど変化しません。そこで地下室のラドン濃度を測定するとき、ラドン測定器を3ヶ月〜一年間地下室に入れておくことが一般的です。また先ほど書きましたように、欧米の建築物は壁で構造を支えるのが一般的です。建物内部は基本的にがらんどうです。気密構造も建物全体が1個の気密室です。ラドン濃度は住民が玄関から出入りした時や窓を開けた時に一時的に下がりますが、それ以外はほとんど変化しません。それためアメリカでの測定では写真フィルムのような測定期間の長い測定器を用いても意味のある情報が得られました。

それに対し日本の住宅は一部屋一部屋が独立した気密室となっており、部屋の床面積に比べて入り口扉や窓が大きいので、扉や窓を開けるとラドン濃度は大きく変化します。部屋の扉や窓を開けると部屋全体が屋外のラドン濃度になりますが、寝室では住人が夜部屋に入って眠ってから朝目覚めるまでの時間帯は天井排気のせいで床付近のラドン濃度が非常に高くなります(くわしくはこちら)。食堂では家族全員が揃って食事を始めてから全員が退出するまでの約1時間に天井排気が使われてラドン濃度が高くなります。そのため日本での測定は8時間〜1時間の測定で結果が出せるような測定器を用いる必要がありました。

上記の原子力規制庁の発表に掲載されていた5個の研究のうち、静電捕集箱を使っていない4個の研究は写真フィルムを使っています。写真フィルムの大きさは書いていませんが、写真を見ると数cm2程度の大きさのフィルムが使用されています。仮に1cm2だとすると、α線は1日に1個程度しか測定できません。

全てある地点での長期間の平均ラドン濃度を測定する研究でした。日本の中でウラン鉱山を探す研究であるならば適していますが、建物内あるいは部屋の中でラドン濃度の高い場所を探す研究としては全て不合格です。ラドン測定器は3ヶ月〜1年間測定したと書かれています。これはアメリカでは妥当な測定方法ですが、日本の状況では全く不適当な測定方法によって行われてしまったのです。

写真フィルム型測定器の欠点

写真フィルム型測定器の欠点は以下の3点です。

第一に、情報消去ができない測定器です。α線1本とμ1本がフィルムを貫いたらα線の痕跡は明るくてμとはっきり区別できます。ところが実際はα線1本に対してμもβ線も1,000本以上通過します。寝室のα線強度を測定するなら1日に8時間だけ測定できればよかったのですが、24時間測定し続けます。そのうちに写真フィルムの感度が下がってきて、α線の軌跡が暗くなります。μやβとαが重なったら判定しづらくなります。またフィルム製造時から添えつけまでと測定終了から現像まではμが入り続けます。このように写真フィルムは長く使うものではありません。面積を10倍にして測定期間を1ヶ月にするか、面積を100倍にして測定期間を3日にすべきだったのです。

ところが、第二の欠点として、解析費用が面積に比例し、大規模面積の測定器を使うと非常に高額になることです。写真フィルムは消耗品で、一つの測定が終わっても次の測定には使えません。このため大面積フィルムを使った場合、測定地点数は少なくなります。

第三に、これは欠点とは言えないのですが、写真フィルム型測定器は全ての放射線測定器の中で最も位置分解能の高い測定器です。ところがこの研究では位置分解能の良さは全く使われていません。いわばGPSによる位置測定機能やその他の最新機能を持ったスマホをガラケーのように携帯電話だけに使っているようなものです。安価で位置情報不要な大面積α線測定器ならZnSシンチレーターがあります。加えてこの4個の測定の中にはフロー型測定器と呼んで部屋の中で対流が起きるほど大量の空気を測定器に流している研究もあります。これは空間平均ラドン濃度しかわかりません。

参照:

厚生労働科学研究 「屋内ラドンによる健康影響評価および対策に関する研究」(平成19年度~平成21年度)

原子力規制庁長官官房放射線防護グループ放射線防護企画課「我が国で実施された屋内ラドンに関する調査を踏まえた屋内ラドンへの対応の在り方について」(PDFファイル)

| 前へ | 戻る | 次へ |

ラドン対策は国際常識!? ~国際社会におけるラドンへの対応~

ラドン対策は国際常識!? ~国際社会におけるラドンへの対応~ あなたのご自宅は大丈夫? 空調機器と気密性とラドン濃度

あなたのご自宅は大丈夫? 空調機器と気密性とラドン濃度 補足:ラドン濃度測定器についての注意点

補足:ラドン濃度測定器についての注意点