原子核内に存在する陽子数と中性子数のバランスは原子核の安定性に密接な関りを持っており、原子核の中には陽子と中性子のバランスが悪く外から何の働きかけがなくても自発的に割れてしまう原子核があります。これを不安定原子核または放射性原子核と言い、不安定原子核が別の原子核に変わる現象のことを崩壊と呼び、その時に飛び出してくる「かけら」ことを放射線と呼びます。

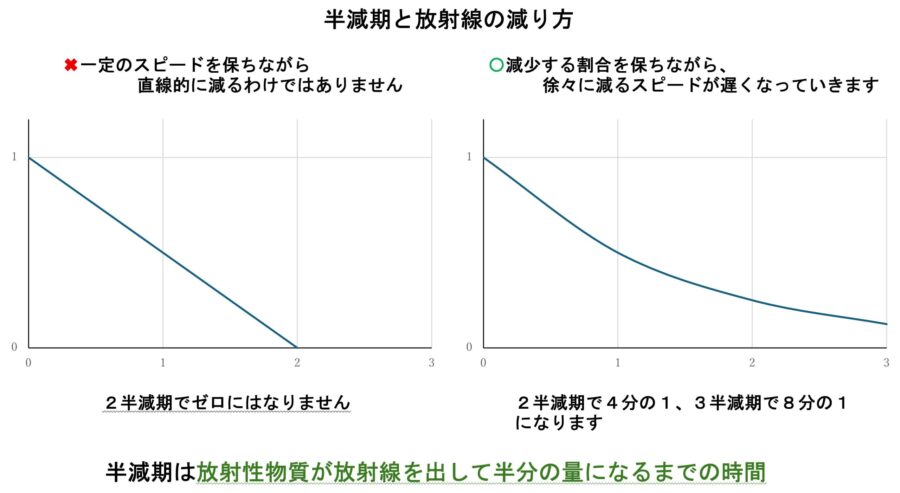

不安定原子核は常に原子核ごとに決まった確率で崩壊を起こし、時間が経るに従って減少していきます。その減り方は水槽の中の水を一定の速度で抜く時のような直線的な減少ではなく、減る割合を保ちながら徐々にスピードが遅くなっていく指数的な減少で変化していきます。

特に基準となる時刻の原子核数から2分の1になるまでの時間を半減期と呼称し、半減期の2倍の時間が経てば原子核の個数は最初の4分の1に、3倍の時間が経てば最初の8分の1にまで減少していきます。逆に現在から過去へ1半減期遡れば原子核数は現在の2倍、2半減期遡れば現在の4倍存在していたと算出することができます。この原理を利用する1例として、考古学の分野では半減期5730年の炭素14に着目し、出土物や遺留物に含まれている炭素中の炭素14の比率からその作成年代を推定する放射性炭素年代測定が挙げられます

不安定原子核の「不安定さ」は原子核の陽子数と中性子数の組み合わせごとに異なっており、短いものであれば1000分の1秒以下の時間で半減期をむかえるものさえあります。自然界に安定原子核だけでなく不安定原子核が存在するのは、半減期が極めて長いものが存在するからです。例えばカリウム40は12.5億年、ウラン238は45億年、そしてトリウム232は宇宙の年齢より長い140億年の半減期となっております。

| 前へ | 戻る | 次へ |

がんを予防する3つのポイント

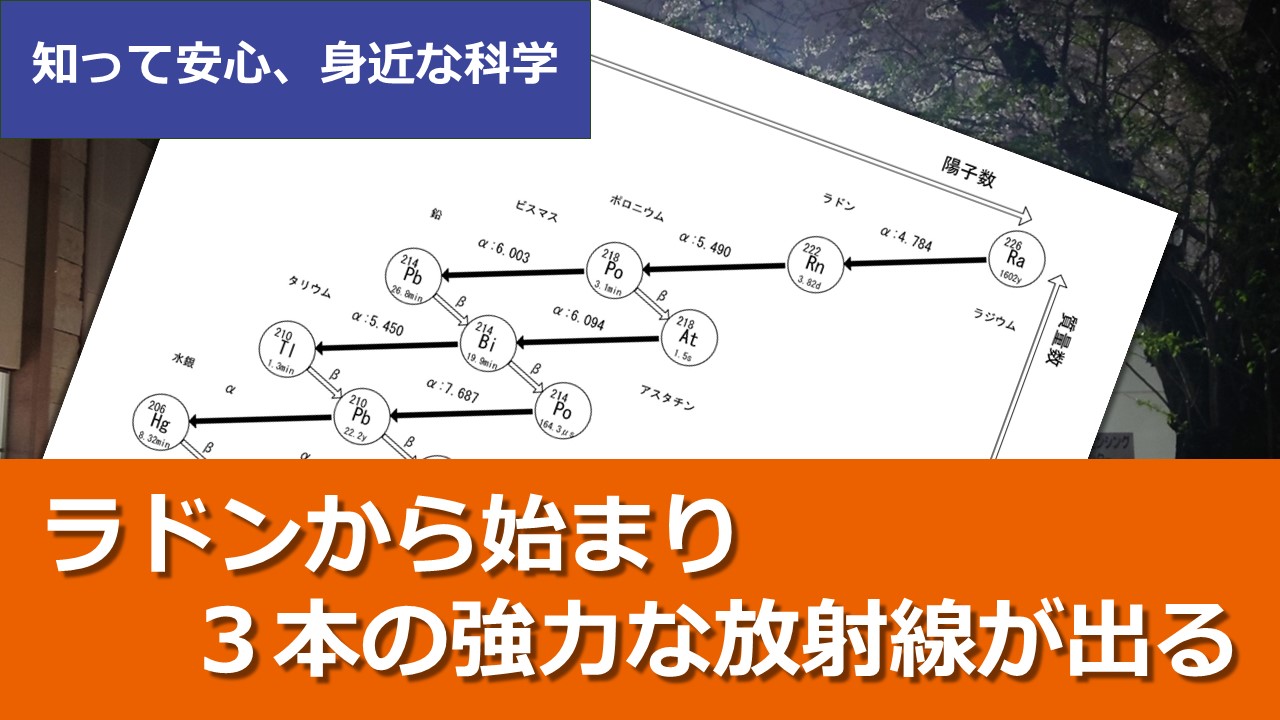

がんを予防する3つのポイント ラドンが崩壊しても、さらに放出され続ける放射線

ラドンが崩壊しても、さらに放出され続ける放射線