| 目次 |

| 水素燃焼の後にも続く、恒星の進化 |

水素燃焼のあとにも続く、恒星の進化

恒星の内部では、陽子同士がくっ付く陽子ー陽子連鎖反応や炭素12を起点とするCNOサイクルによって結果的に「4個の陽子から1個のヘリウム4が生み出される核融合反応」が行われていると解説しました。主要となる反応は恒星の質量によって変わってくるのですが、陽子ー陽子連鎖反応が主要にしろ、CNOサイクルが主要にしろ、恒星内部に含まれている陽子(水素原子核)が徐々に消費され、ヘリウム4が蓄積されていくことに変わりはありません。そして蓄積されたヘリウム4は恒星の内部でコアを形成するようになると、水素燃焼は忠臣よりも外側で継続していきますが、中心部における恒星の進化は次の段階へと移行していきます。

①水素燃焼のあとのヘリウム燃焼

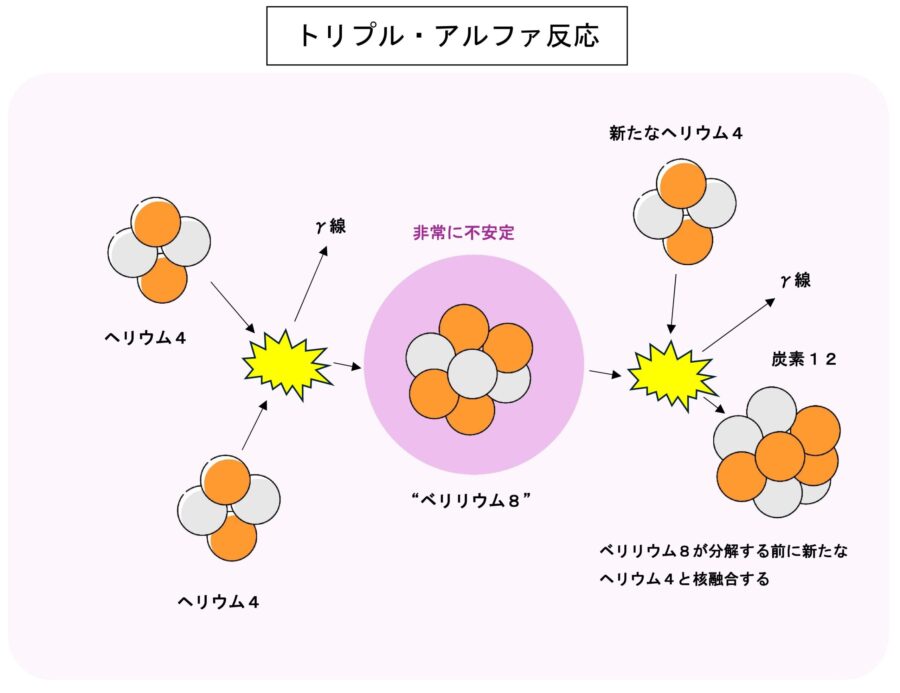

ヘリウム4は非常に安定した原子核であり、恒星の中心部にヘリウム4が集めってくるとヘリウム4同士が核融合を起こすと期待されますが、ここに大きな問題が存在しました。2個のヘリウム4が融合した場合に生じるベリリウム8の質量はヘリウム4の質量の2個分より大きく、余分なエネルギーを持っているため、とてつもなく不安定な状態になってしまうのです。たとえ無理矢理に2個のヘリウム4をくっ付けてベリリウム8が生成できたとしても、ほぼ一瞬と言える短い時間で2個のヘリウム4に分解してしまいます。このような状況ではいくら恒星の中心部に溜まったヘリウム4が核融合したとしても、質量数8の原子核が生み出されることはありません。同様に質量数5の原子核も合成できないことも含めて、ヘリウム4の核融合が進まない問題を俗に「質量数5と8の壁」と呼んでおり、この宇宙に質量数5と8の安定原子核が存在しないことにも関与しています。

しかし私たちの暮らしている宇宙には炭素があり、酸素があり、質量数8を超える元素が数多く存在しています。現実にそれらの元素が存在する以上、ヘリウム4から先の核融合は進まなければいけません。ではどのようにして「質量数5と8の壁」を突破することが出来たのでしょうか?

この問題は1940年代から1950年代にかけて大きな論争を巻き起こしました。そしてフレッド・ホイルという天文学者が2個のヘリウム4が核融合することによって生じたベリリウム8が分解する前に新たなヘリウム4が融合する「トリプル・アルファ反応」を提唱し、ホイルの共同研究者であるウィリアム・ファウラー(のちにノーベル物理学賞を受賞)らの手によって実証されたことにより完全に解決しました。

太陽の2倍以上の質量を持つ恒星では中心温度が1億℃を超えており、そのような高温高圧の環境下では、以下のような核融合反応が進行していきます。

| トリプル・アルファ反応 |

| ヘリウム4 + ヘリウム4 → “ベリリウム8” + γ線

“ベリリウム8“ + ヘリウム 4 → 炭素12 + γ線 |

トリプル・アルファ反応によってヘリウム3つがくっ付いて炭素12が生み出されるようなれば、さらにヘリウム4が加わって酸素16が生成されるようになります。これらのヘリウム4が関わる核融合反応のことをまとめてヘリウム燃焼と言います。

恒星はヘリウム燃焼が進行していくと、中心部が炭素や酸素、その外側がヘリウム、もっとも外側が水素となる三重構造となっていきます。太陽質量の8倍以下の恒星の場合、核融合反応による元素合成はこのヘリウム燃焼で止まり、やがて合成した炭素や酸素を含む表面の物質を放出すると、最後は残された炭素や酸素による白色矮星と呼ばれる天体になると言われています。

②大質量の恒星の中ではさらに元素合成が続く

恒星の質量が太陽の8倍を超えている場合、さらなる高温高圧の環境下では中心部におけるヘリウム燃焼が終わった後も残された炭素や酸素の核融合反応による合成は続いていきます。

炭素と炭素、酸素と酸素、あるいは酸素と炭素の組み合わせにより、マグネシウムやケイ素や硫黄などの元素が合成され、これらの合成元素を起点としてネオンやナトリウムやリンなどの元素が生成されていきます。これらの反応を炭素燃焼や酸素燃焼と呼びます。

| 炭素や炭素による元素合成 |

| 炭素12 + 炭素12 → マグネシウム24

炭素12 + 酸素16 → シリコン28 酸素16 + 酸素16 → 硫黄32 |

そしてさらに、陽子数と中性子数が等しい原子核の中で最も重く安定しているカルシウム40が合成されます。

| カルシウム40の合成 |

| 炭素12 + シリコン28 → カルシウム40

酸素16 + マグネシウム28 → カルシウム40 |

最後にも最も安定な原子核である鉄は、以下のような反応でニッケル56を経由し、2回のβ+崩壊を起こして鉄56になるという過程で生成されます。

| 鉄の生成 |

| 酸素16 + カルシウム40 → ニッケル56

マグネシウム24 + 硫黄32 → ニッケル56 シリコン28 + シリコン28 → ニッケル56 ▼ ニッケル56 → コバルト56 + 陽電子 + 電子ニュートリノ コバルト56 → 鉄56 + 陽電子 + 電子ニュートリノ |

③超新星爆発で終わる恒星の生涯

恒星の内部における核融合反応は鉄56の合成で終了します。しかし現実には鉄よりも重い元素も数多く存在しています。これらの重い元素はどのように生み出されたのでしょうか?

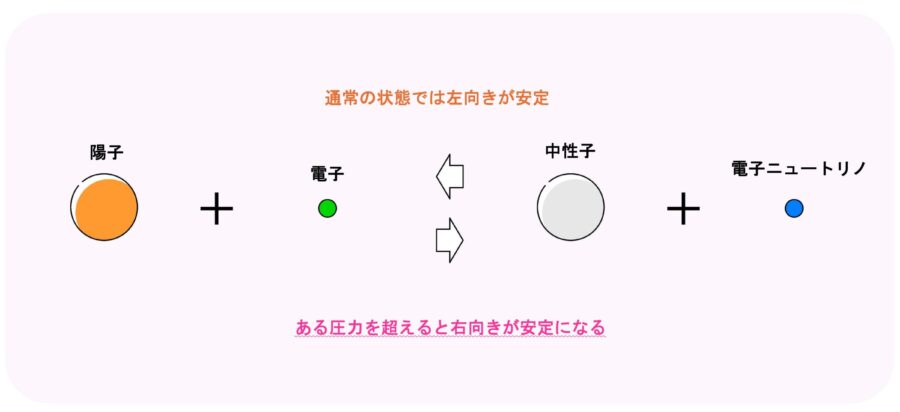

恒星による元素合成が鉄56にまで到達した後、恒星の中心部は非常に高温高圧になっています。中心部は鉄56の原子核と電子で構成されており、重力によって常に潰されそうになっていますが、中心部の体積は原子核の周囲に存在している電子同士の斥力によって支えられています。

そのような環境下でも以下の反応が可能となっています。

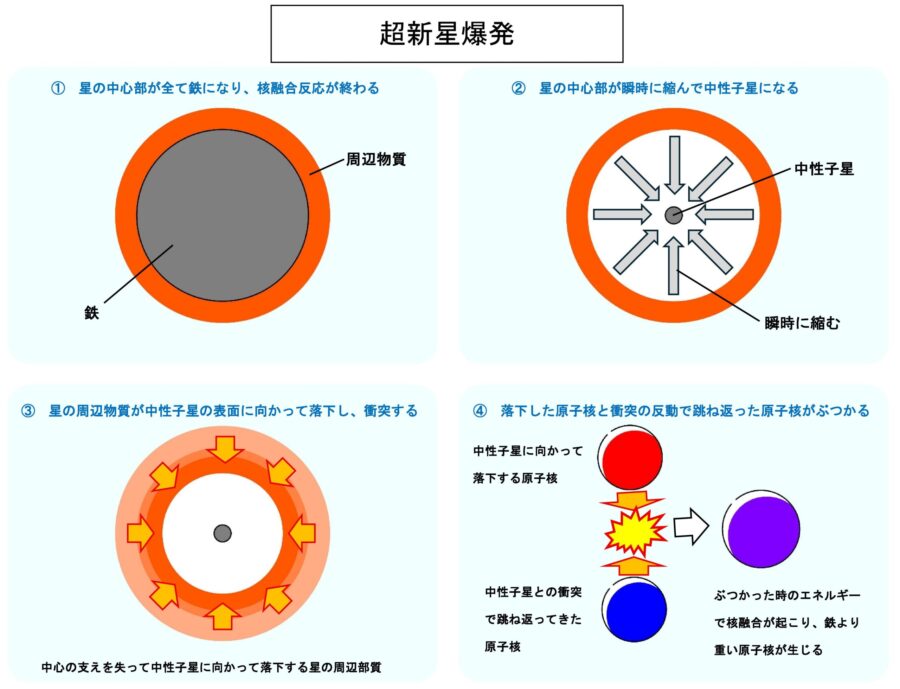

通常の状態では、中性子の質量は電子質量と陽子質量の和よりも大きいため、上の反応は左向きに進みます。ところが高圧状態では星の体積を支えているのは電子であり、もし電子が減れば星の中心部は小さくなれて、重力の位置エネルギーが有利になります。それで、ある圧力を超えると上の反応は右向きに進む方が発熱反応になります。今まで電子と陽子が存在する状態の方が安定だったのにも関わらず、突如として電子と陽子が消えて中性子になる状態の方が安定に変わってしまったのです。そのため鉄の生成に到達して核融合反応が止まった恒星の中心部では重力によって圧力が上昇していき、一定の圧力を超えて陽子+電子⇄中性子の安定が反転した瞬間、およそ直径1万kmあった恒星の中心部が1秒以内にわずか直径100mに縮む現象が発生してしまいます。星の中心だった場所には陽子や電子を含まず中性子のみで構成されている中性子星が残ります。

突如として星の中心部が10万分の1レベルにまで収縮してしまうと、星の周辺部分は大混乱です。中心部分が消失してしまったに等しい状況です。周辺部分の物質は中性子星の表面に向かって落下し、衝突の反動で外向きに飛び出して行きます。そして落下してゆく原子核と、反動で飛び出して行く原子核が衝突し、このときの条件で最も安定な原子核が合成されます。通常の環境では鉄が最も安定な原子核でしたが、この混乱状態では鉄より重い原子核を作った方が発熱反応になり安定となることがあります。宇宙空間に存在する鉄より重い原子核はこの混乱状態の中で合成されました。

星の外側にあった物質はどんどん広がって行きます。この混乱状態の中での発熱反応によって熱せられて、広がってゆく物質は強烈に輝くことになります。地球で観測していると、それまで何もなかった空間に突如として新しい星が現れたように見えたことから、一連の爆発現象のことを「超新星爆発」と呼んでいます。

1987年2月に隣の銀河系である大マゼラン星雲で超新星爆発が起きました。超新星爆発で発生するエネルギーの99%はニュートリノが持って行くと予想されていたところ、岐阜県神岡町にあるカミオカンデによって超新星爆発のニュートリノの観測が世界で唯一成功されました。研究グループの代表者小柴氏は2002年ノーベル物理学賞を受賞しました。

最初の恒星の質量が太陽の数十倍を超える重い場合だと、超新星爆発の後に出来る中性子星はブラックホールにと化すと言われており、最新の天文学や宇宙物理学で活発な研究が行われています。

| 前へ | 戻る | 次へ |

核分裂について

核分裂について がんを予防する3つのポイント

がんを予防する3つのポイント