| 目次 |

| 原爆よりも威力の高い水爆 |

原爆よりも威力の高い水爆

恒星の中で行われている核融合反応が理解されるようになると、人工的な核融合反応を使った爆弾を作りたいと軍関係者は考えるようになりました。このように核融合反応を利用した爆弾のことを、原材料に水素の同位体を使用することから水素爆弾(略して水爆)と言います。

水爆と原爆を比較した時。水爆の特徴としてまず挙げられるのはその威力の高さです。

原爆は地球全体で最盛期に10万発、現在でも12,200発は存在すると言われていますが、どれだけ大きな原爆であっても一発でニューヨークやモスクワを壊滅させることは出来ません。原爆は中性子による核分裂の連鎖反応によって爆発が広がりますが、この中性子の速さは光速の1%程度しかありません。核分裂反応が起きるとγ線も発生しますが、このγ線は当然光速で飛んでいって原爆内部を通過します。そしてプルトニウムがγ線を吸収すると蒸発してしまいます。中性子が原爆の端まで届いた時には、ほとんどのプルトニウムが蒸発しているため、後から来た中性子が到達したとしても核分裂はもう起きません。つまり原爆はある一定以上の大きさになると、それ以上威力が上がらない性質を持っていたのです。原爆に更なる破壊力を求めていた軍関係者にとってこれは無視できない事柄でした。

それに対して水爆の場合、核融合反応が起きる条件は重水素と三重水素の温度が1,000万℃以上になることです。核融合反応に付随するγ線を吸収すると10億℃以上になります。すなわち水爆は爆弾全体で核融合反応を起こすことができるのです。水爆の威力は材料となった水素の重さに比例し、いくらでも強力な爆弾が作れます。核爆発実験を地上で行なっていた時代で、最も大きな水爆は広島原爆の3,300倍の威力を誇りました。

水爆の中で起きる核融合反応

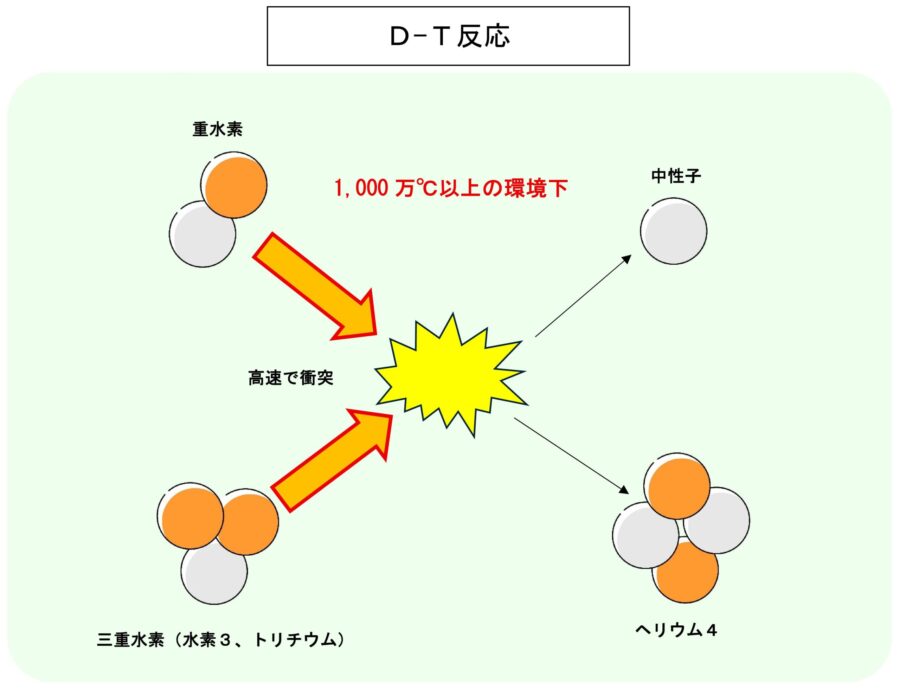

現実に実用化された水爆では、重水素(水素2、デューテリウム)と三重水素(水素3、トリチウム)を高速で衝突させることによって核融合反応を引き起こさせます。1,000万℃以上の環境下で衝突すると、以下のような反応を起こして中性子とヘリウム4が生まれます。これを重水素(デューテリウム)と三重水素の(トリチウム)の頭文字をとってD-T反応と呼びます。

重水素と三重水素による核融合反応で発生するエネルギーは同じ重さのウラン235が核分裂反応で発生するエネルギーの7倍に達すると言われており、前述のように重水素と三重水素の量を増やせば、水爆の威力を広島のウラン原爆や長崎のプルトニウム爆弾の数十倍~数百倍にすることも出来るようになりました。

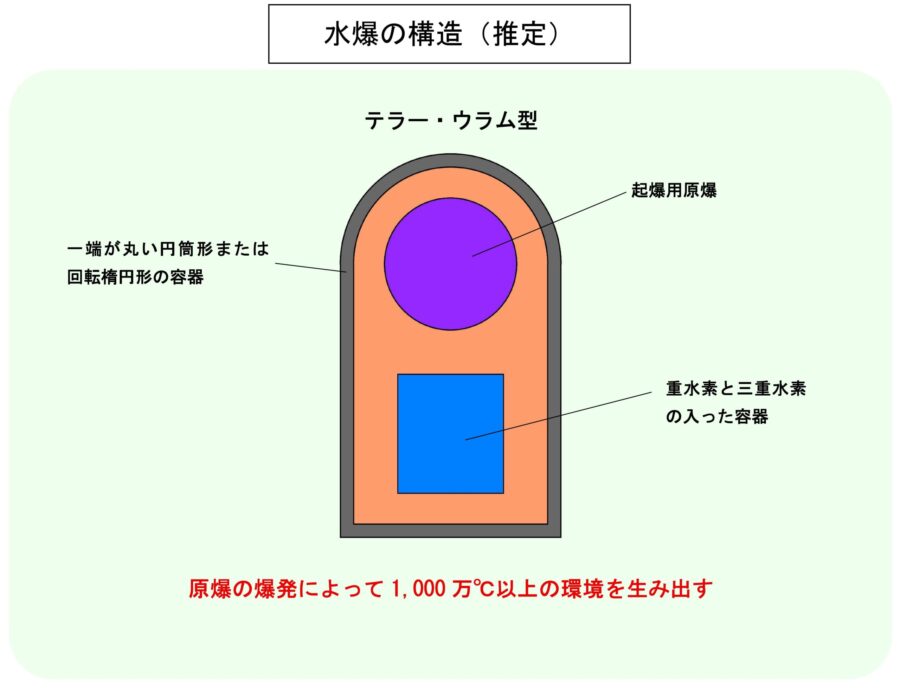

水爆の起爆、すなわち最初の核融合反応が起きる1,000万℃以上の環境を生み出す起爆剤には原爆を使用します。水爆の詳しい構造は完全に軍事機密であるため詳細は公表されていませんが、一端が丸い円筒形状または打鍵回転体状の容器の内部において、上部に起爆剤用のインプロ―ジョン型プルトニウム爆弾を置き、下部に重水素と三重水素が充填した容器を配置した構造をしている構造(テラー・ウラム型)ではないかと推測されています。どのような形であれ、起爆剤の原爆の爆発によって1,000万℃を超える高温高圧環境を作り、それによって重水素と三重水素の核融合反応を引き起こす点は共通しており、原爆を使用しないいわゆる「純粋水爆」と呼ばれるものは2025年現在も開発されていない、と言われています。

初期の水爆は液体の重水素と三重水素を使用していたことから、常温常圧で気体である水素(沸点-253℃)が液化するまで冷却し、それを維持する必要がありました。世界で初めて水爆による核実験が行われた1952年11月のアイビー作戦(マーシャル諸島・エニウェトク環礁)で使用された水爆は、外見的に5階建てビルに匹敵する巨大な冷凍庫のようなものだったらしく、とても爆撃機やミサイルに搭載する兵器として実用化できるようなものではなかったそうです。しかし威力は絶大でした。その後の開発研究で重水素をリチウムと化合させる方法が編み出されて固体化に成功し、大幅な小型・軽量化と共に兵器としての実用性を獲得しました。現在の水爆は水爆は重水素化リチウムによっと作られており、重水素は普通の水から遠心分離機で集め、三重水素はリチウムに中性子を吸収させることによって生成します。

ビキニ環礁の水爆実験

日本人であれば「水爆」という言葉を聞いた時、マーシャル諸島のビキニ環礁で行われた水爆実験を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?

世界で最初の水爆実験であるアイビー作戦から数えて1年4か月後、南太平洋に浮かぶビキニ環礁ではキャッスル作戦と呼ばれる一連の水爆実験が開始されていました。キャッスル作戦はアイビー作戦とは異なり、巨大な冷蔵庫のようなものではなく、前述の重水素化リチウムを使用することによって固体化した水爆の実力を試すために行われたものでした。作戦が始まったのは1954年3月1日のことでした。第1回の実験で使用された水爆の威力はアメリカ軍の想定をはるかに上回っており、あらかじめ設定されていた危険区域の範囲の外側まで水爆の放射性降下物(いわゆる死の灰)が拡散してしまいました。そして運悪く近くの海域で操業をしたいた1423隻もの日本のマグロ延縄漁船が被曝してしまったのです。

この時に被曝したマグロ漁船の中で特に有名なのが、当時焼津港所属だった「第五福竜丸」です。第五福竜丸の船員たちは放射性降下物を全身に浴びながらも、2週間かけてどうにか自力で焼津港に帰港しましたが、十分な洗浄や治療を受けられないまま強い放射線に晒され続けていたため、船員23名全員が皮膚の炎症やリンパ球の減少といった急性放射線障害を発症していたと診断されました。被曝した23名のうち1名は半年後に亡くなりましたが、残りの22名は10年近くの治療ののち、回復したと伝えられています。

第五福竜丸を始めとするマグロ漁船の被曝事件は、戦後まもなく広島や長崎の原爆の記憶も新しい当時の日本において相当な社会への衝撃をもたらしたらしく、焼津や東京で水揚げされたマグロは「放射能マグロ」や「原爆マグロ」と呼ばれて大量廃棄され、市場でも競りが一時期停止するほどでした。この時の社会不安や動乱がとある映画会社のプロデューサーの目に留まり、その年に公開されて今なおシリーズの続く映画「ゴジラ」の着想に繋がったのは広く知られている話です。

またこれは完全に余談ですが、ビキニ環礁の実験が行われた年に発表された女性用水着の中にセパレートタイプのものがあり、世界中の男性は水爆と同じような精神的打撃を受けたそうです。このためセパレートタイプの女性用水着を「ビキニ」と呼ぶようになりました。

| 前へ | 戻る | 次へ |

核分裂について

核分裂について がんを予防する3つのポイント

がんを予防する3つのポイント