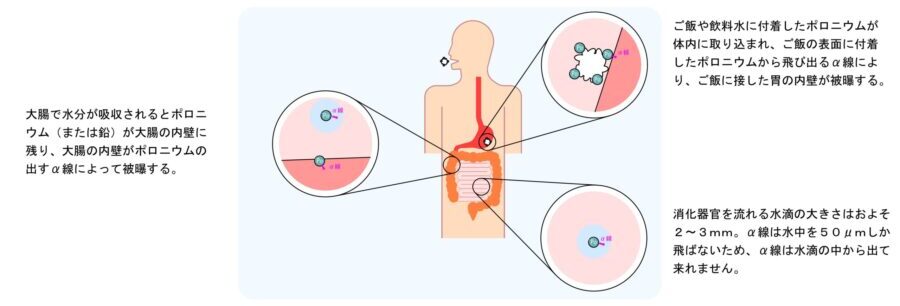

胃がんの原因は食品の表面に付着したポロニウム218が胃の中でα線を放出したことによるものだと解説しましたが(詳しくはこちら)、ポロニウムは食品の表面に付着するだけでなく、水やお茶、味噌汁、スープといった液体の水の中にも溶け込んでいき、経口摂取で体内に取り込まれます。

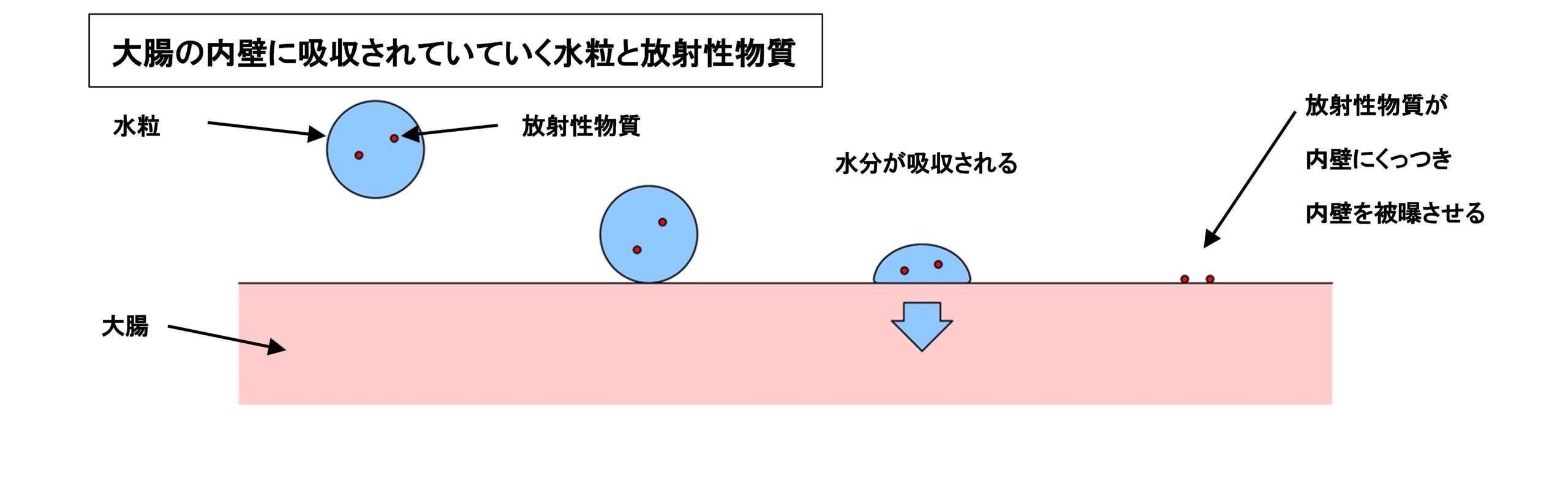

胃や腸の中で水分は雨粒程度の大きさの水滴(直径2〜3mm)となって通過すると考えられます。ポロニウム218から出るα線は水中では50μm程度しか飛ばないことから、完全に水の中に溶け込んだポロニウム218は胃や小腸に対してほとんど影響を与えることなく通過して比較的短時間で大腸にまで達することになります。

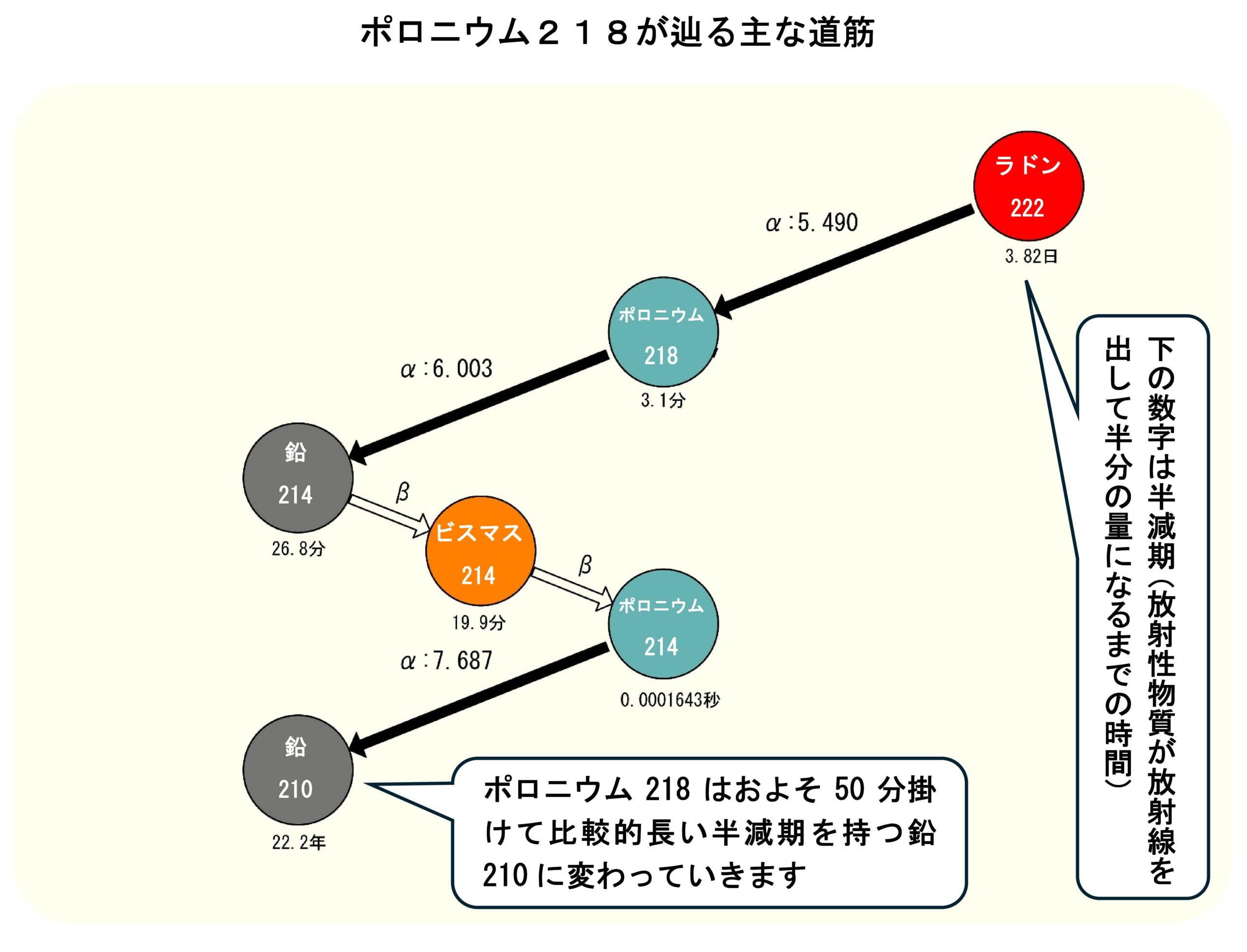

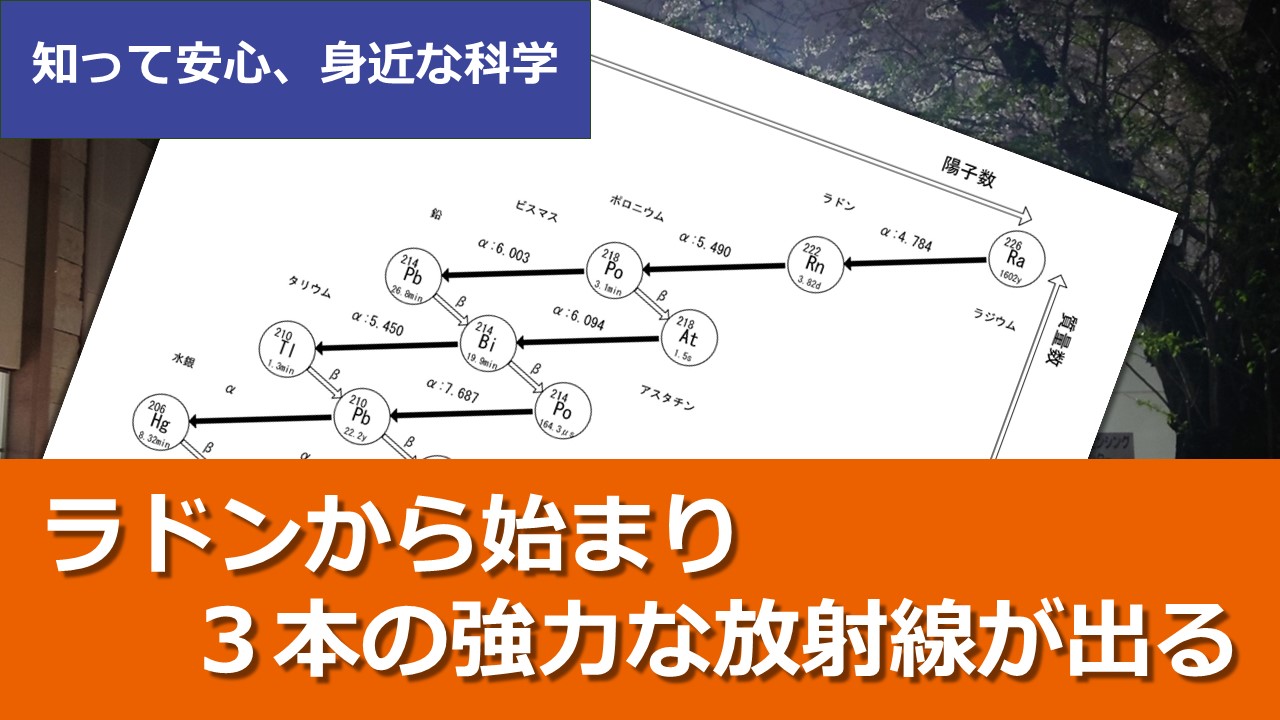

しかしここで問題になってくるのはポロニウム218はウラン系列に属していて、ポロニウム218の後にも何度か崩壊を繰り返して放射線を出すのを繰り返す点です。ポロニウム218の半減期は3.1分であるため胃や小腸を移動している間に鉛214に変わり、半減期26.8分の鉛214はビスマス214に変わり、そして半減期19.9分のビスマス214は再度α線を出すポロニウム214に変わります。鉛214やビスマス214が出すβ線は水の中を最大で5mm程度飛びますが、がん発生能力はラドンやポロニウムが出すα線の1/100以下しかありません。ビスマス214がβ線を出して生じるポロニウム214は、半減期0.0001643秒という極めて短い時間の間にがん発生能力の非常に強いα線を出します。ラドン222がポロニウム218に変わった時から2番目のポロニウム214が放射線を出すまでの平均時間は約50分です。この時間は飲料水が大腸に届くのに適当な時間と言えます。

ほとんどの栄養物が小腸で吸収され、水分が大腸で吸収されると、残った鉛214やビスマス214は大腸の内壁にくっつきます。そしてポロニウム214が出すα線が大腸の内壁細胞に直接当たり、そこにがんを発生させます。

消化器官を水滴に溶け込んで通過するポロニウム

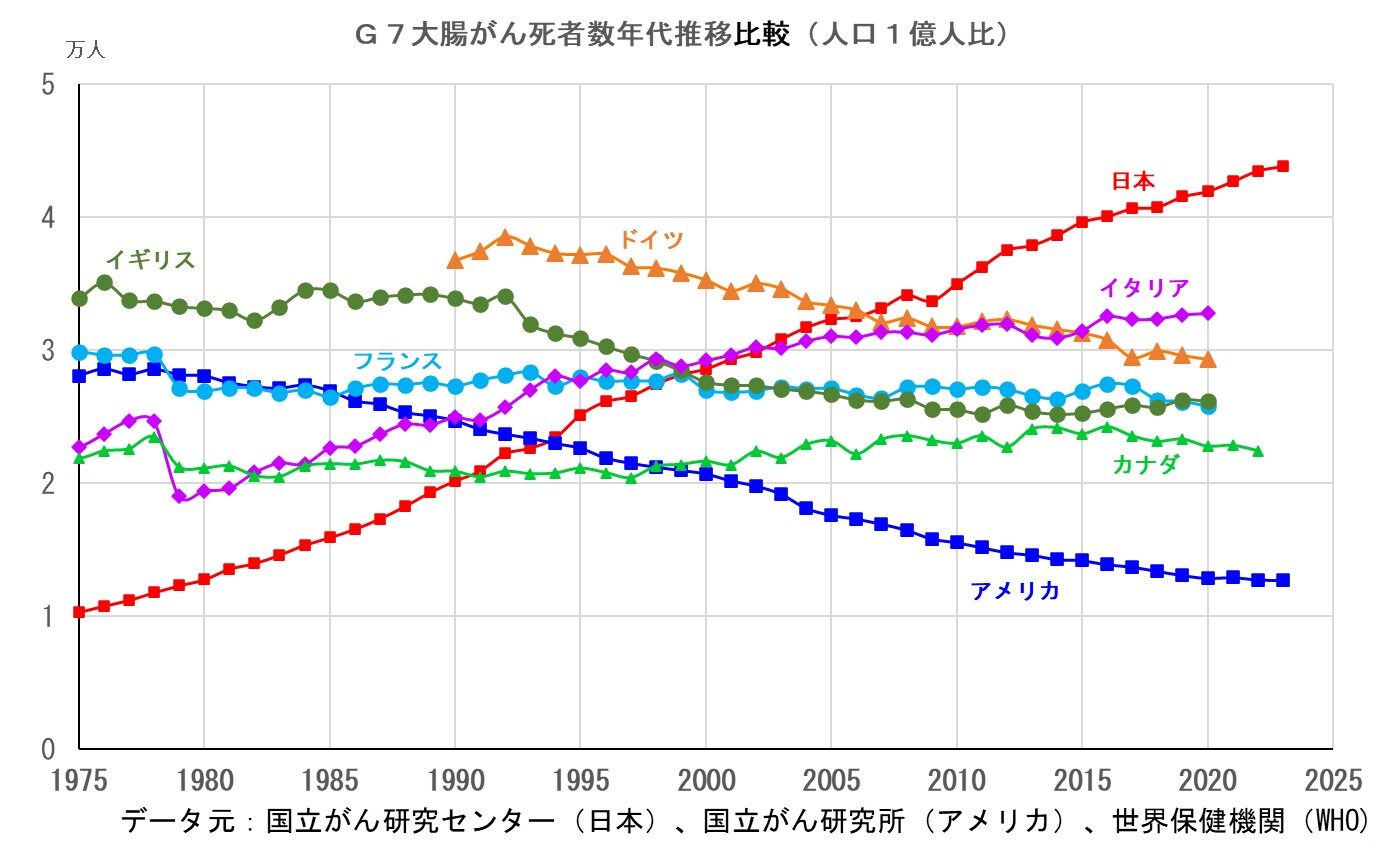

以上のように、弊社は大腸がんの原因はポロニウム214が出すα線だと考えています。食堂のラドン濃度が上昇すれば、そこから生じるポロニウム218やポロニウム214も当然のことながら増えていき、胃がんや大腸がんのリスクが高まっていきます。このことから胃がんの発生地域はその食文化によって地域差が生じてしまっているのに対し、大腸がんは世界中どこでも同じような確率で発生していることが自然に説明できます。米を食べない民族は存在しますけれども、水を飲まない民族は存在しえません。

上のグラフは主要国(G7)における人口1億人あたりの年間大腸がん死亡者数の年代推移です。ここから見て取れるのは他の主要国が減少ないし、ほぼ横ばい状態となっている中、急増している日本の大腸がん死者数が目立っている点です。これは国際機関がラドン222を肺がんの原因とした場合と同しである言え、飲食物に付着するポロニウムの量が元となるラドン222の濃度依存していると考えれば、大腸がんポロニウム原因仮説の裏付けになると考えています。

| 前へ | 戻る | 次へ |

そもそも「がん」ってどういう病気?

そもそも「がん」ってどういう病気? ラドンが崩壊しても、さらに放出され続ける放射線

ラドンが崩壊しても、さらに放出され続ける放射線