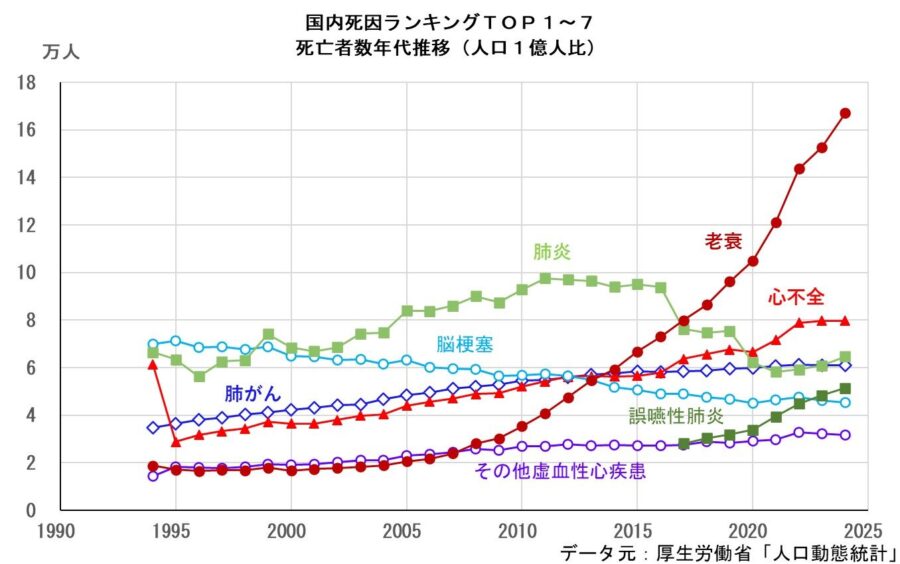

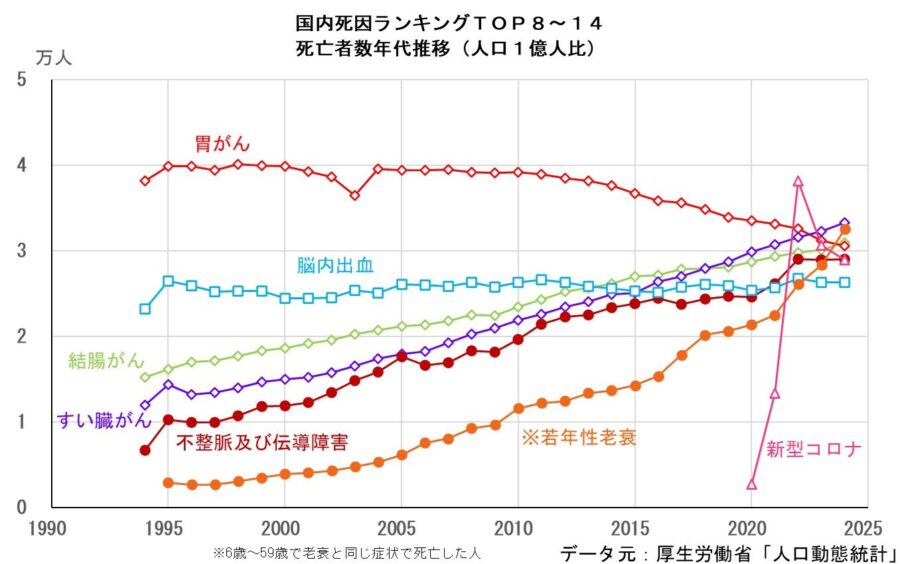

上の2つのグラフは厚生労働省が発表している人口動態統計の、死因ごとに人口1億人中の死者数を、2024年(2025年9月16日発表)の死者数が1位から7位と8位から14位で示しています。

これを見て誰もが驚くのは、現在死者数第1位の死因は老衰だということ、そしてさらに2000年代に入ってから急激に増加していることです。その増加度合いは2000年と2023年の比較でおよそ9倍。これは国際的に見ても極めて異常です。60歳以上の死者に占める老衰死者の割合は、米国0.2%・ドイツ0.3%などほとんどの国で1%以下です。医療の進歩に伴いほとんどの国で老衰死は減少傾向なのに、日本だけは近年急激に増加しています。戦後直後に生まれた第1次ベビーブーム世代の方たちが寿命を迎えているからだという意見もありますが、ベビーブームは第2次大戦参戦国で共通して起きたことであり、また日本の増え方も明らかにその範疇を超えているため、老衰急増の原因として説明が十分なものではありません。

他にも驚くことがあります。誤嚥性肺炎が第5位にランクインしています。厚生労働省の統計では2016年までその他の呼吸器系の疾患が、2017年度から誤嚥性肺炎と間質性肺疾患とその他の呼吸器系の疾患の3項に別れました。その後誤嚥性肺炎だけは顕著に増加し、2023年までの6年間で1.68倍になりました。2016年以前のデータがないので推測ですが、仮に6年間で1.68倍という死者数の増加が以前から続いていたなら、1999年から2023年までの24年間で誤嚥性肺炎死者は8.0倍になったことになります。

2番目のグラフにも死者数が急増している死因があります。人口動態統計での正式名称は「老衰と乳幼児突発死症候群以外の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの」という長いものですが、簡単に説明すれば6歳以上60歳未満で老衰と同じ症状で亡くなられた方です。弊社ではこれを若年性老衰と呼んでいます。60歳未満で死ぬ人は少ないですが、60歳未満の死者の中で若年性老衰死者の割合はおそらく1位でしょう。若年性老衰死者は1997年に最小値3,397人となった後は急速に増加し、2023年には35,222人と10倍以上になりました。

老衰と誤嚥性肺炎と若年性老衰の死者が全て21世紀に入ってから8〜10倍に増えていることは極めて異常です。新型コロナを除いて短期間にこれだけ急増した病気はありません。

若年性老衰を含む老衰と誤嚥性肺炎の死者数の合計は2023年で28.5万人です。増加する傾向が収まる気配はなく、おそらく2024年の合計死者数は30万人を超えるでしょう。

参照:

厚生労働省「人口動態統計」

| 戻る | 次へ |

世界初! 胃がんと大腸がんの原因を発見!

世界初! 胃がんと大腸がんの原因を発見! あなたのご自宅は大丈夫? 空調機器と気密性とラドン濃度

あなたのご自宅は大丈夫? 空調機器と気密性とラドン濃度