時代が進むに従って冷房と暖房の両方の機能を備えたエアコンがエアコンが登場するようになりました。エアコンはストーブと違って火事の心配が無かったため、会社の事務所や工場など1970年代からすでに普及しましたが、1990年頃から個人の住宅でも普及し始めました。

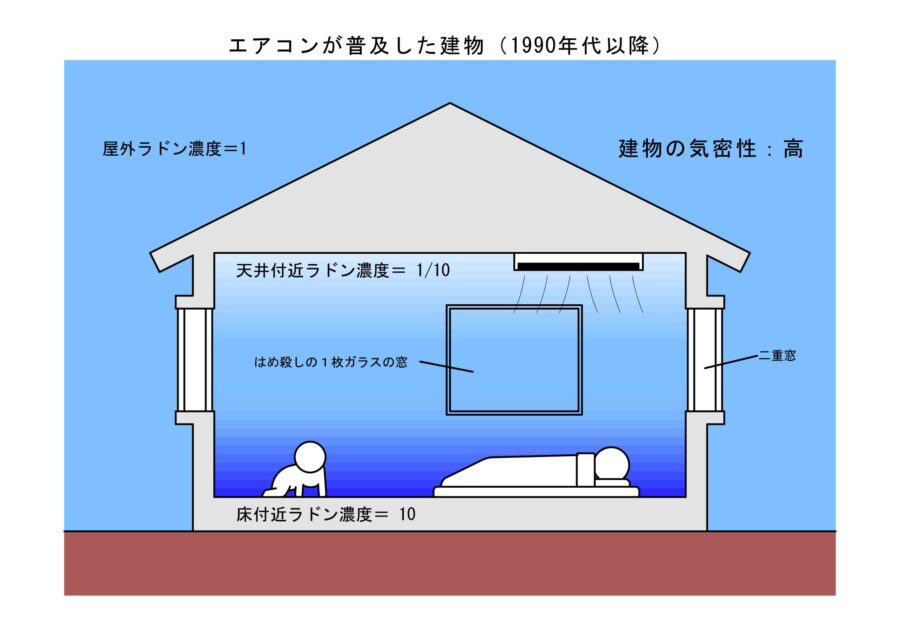

エアコンは室内の酸素を消費しないことから換気量は最小限で良く、冷暖房の効率を高めるため建物の気密性は可能な限り高めました。もはや開くことのないはめ殺しの一枚ガラスの窓や二重ガラスの窓が一般の住宅に現れるようになったのはこの頃からです。

エアコン普及時代の室内では気密性が以前よりもさらに高くになってり、UNSCEARの報告によれば床付近のラドン濃度は屋外の10倍・天井付近のラドン濃度は屋外の1/10となります。ただしこれはエアコンと換気装置を共に止めた時の値であり、後述の天井排気装置の存在は考慮されていません。エアコンを作動させると室内の空気は攪拌されますが、微風モードでは攪拌がわずかとなります。そのため人の動きがほとんどなくなる睡眠時間、特に床で布団を敷いて眠る人にとってラドン濃度が高くなり、α線による被曝も多くなります。

そのためエアコンが普及して以降の気密性の高い建物は、WHOの基準であるが外気の4.5倍を超えるラドン濃度になっている可能性があり、ラドンに対して危険であると言えます。

| 前へ | 戻る | 次へ |

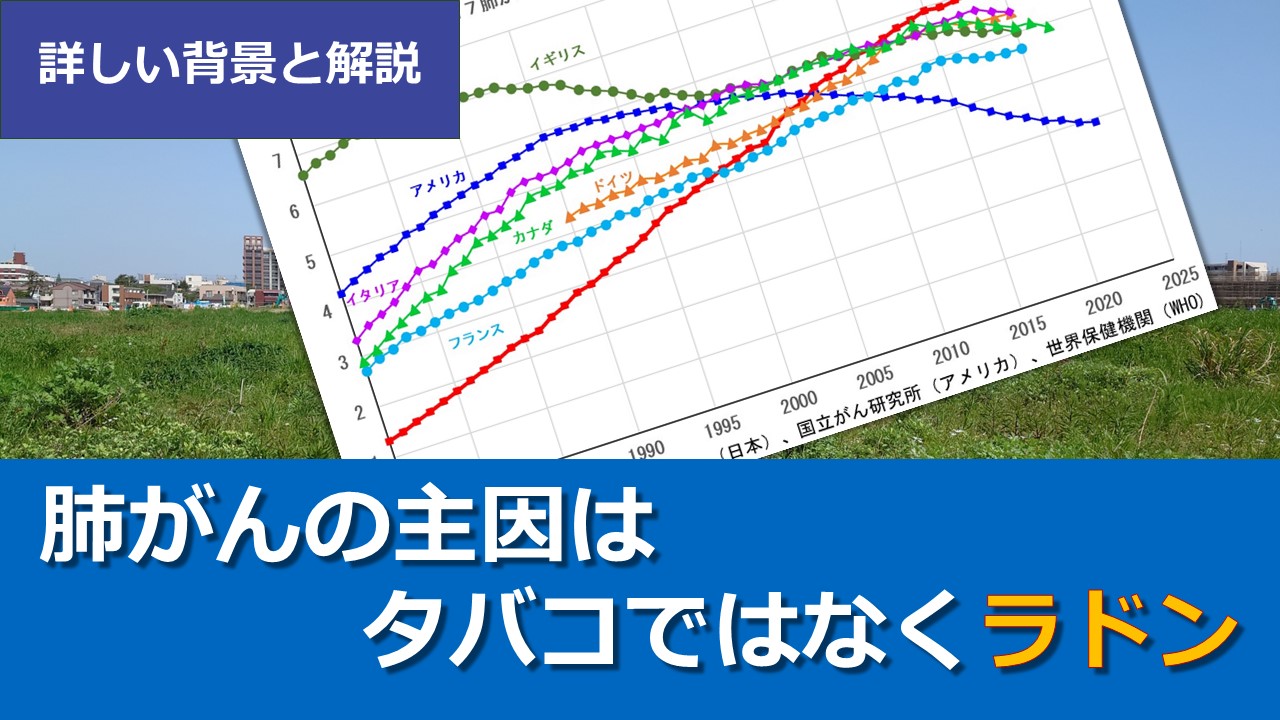

タバコ以外に肺がんの原因がある! ラドン被曝の危険性

タバコ以外に肺がんの原因がある! ラドン被曝の危険性 ラドン対策は国際常識!? ~国際社会におけるラドンへの対応~

ラドン対策は国際常識!? ~国際社会におけるラドンへの対応~ 国内におけるラドン対策の問題点 ~WHOの勧告を無視した日本~

国内におけるラドン対策の問題点 ~WHOの勧告を無視した日本~ 今からできるラドン対策 ~原因が分かれば対策は簡単~

今からできるラドン対策 ~原因が分かれば対策は簡単~