エアコンの普及によって建物の気密性が高まり、部屋の底部にラドンが蓄積しやすくなったという説明を受けて「自分の家は換気装置がしっかりしているから大丈夫」と思われる方がいるかもしれません。

確かに2003年7月の建築基準法の改正により、居室を持つ全ての新築住宅にはシックハウス症候群対策として24時間換気システムなどの機械換気設備を設置することが義務付けられました。一応「換気上有効な開口部」が十分確保されている場合、その開口部を活用した自然換気で基準を満たすことが認められるケースがありますが、基本的にシックハウス症候群対策として自然換気は不十分とされ、今ではほぼ100%の新築住宅には機械換気設備が普及しています。

ですが、ここに大きな落とし穴がありました。

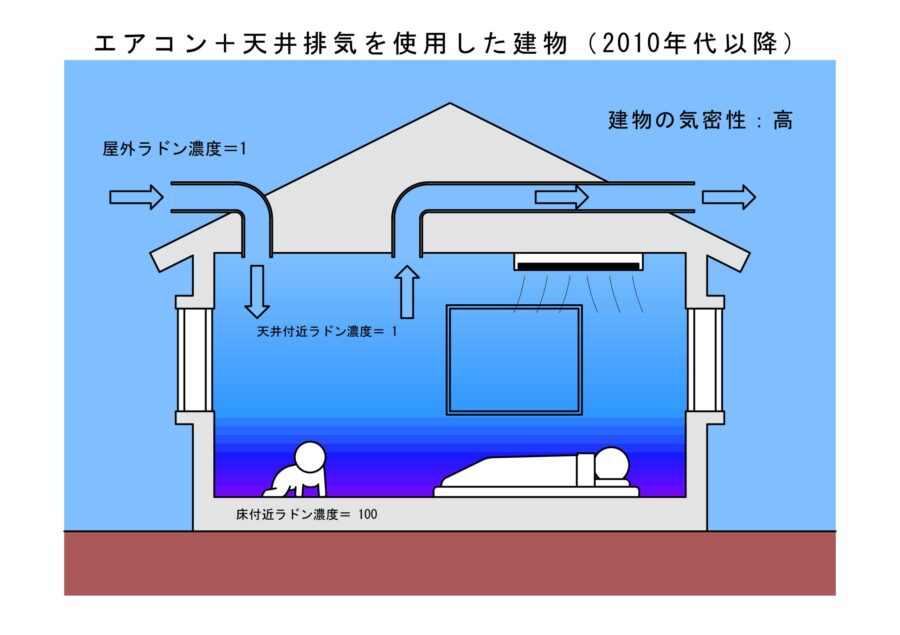

シックハウス症候群の原因物質として想定されているものはホルムアルデヒド(分子量30.03)やアセトアルデヒド(分子量44.05)やトルエン(分子量92.14)やエチルベンゼン(分子量106.17)などの揮発性の高い有機物であり、空気中を気体として漂っています。機械換気設備の多くは天井に設置されており、これらの原因物質を部屋の上部の空気と一緒に排出するようになっています。

ここで問題になるのは、天井に設置された換気装置の位置です。

空気の分子量はおよそ29であるため、空気より軽い、あるいは近しい密度の気体であれば天井換気によって効率よく排出されますが、これが空気よりもずっと重い気体だった場合、それが底部に残されてどんどん濃縮されてしまうことになります。ちょうど上下水道の沈殿槽のような状況になると考えていただければわかりやすくなると思います。原因物質の中で密度が大きい(分子量が大きい)ものに関しては、換気能力次第では部屋の床付近に蓄積すると指摘されています。そしてラドンの物質量は222(ラドンは単原子気体なので分子量も等しい)であり、揮発性の高いシックハウス症候群の原因物質よりもさらに重いのです。

天井付近のラドン濃度が低い空気を排気して外気を吸気しますので、室内の平均ラドン濃度は必ず上昇します。そしてこの上昇は吸気と排気のラドン濃度が一致するまで続きます。気密性の高い部屋では床と天井ではラドン濃度に100倍近くの差が生じるというUNSCEARの報告に従えば。天井付近のラドン濃度は屋外と一致した時、床付近のラドン濃度は天井付近の100倍すなわち屋外の100倍になっています。

このような部屋で24時間365日暮らしていたら、1年間で人口1億人あたり60万人が肺がんで死にます。実に立ち入り禁止区域の基準の6倍の被爆量となります。

こうなってしまった建物は、ラドンに対して危険を超えて最悪と言わざるを得ません。

| 前へ | 戻る | 次へ |

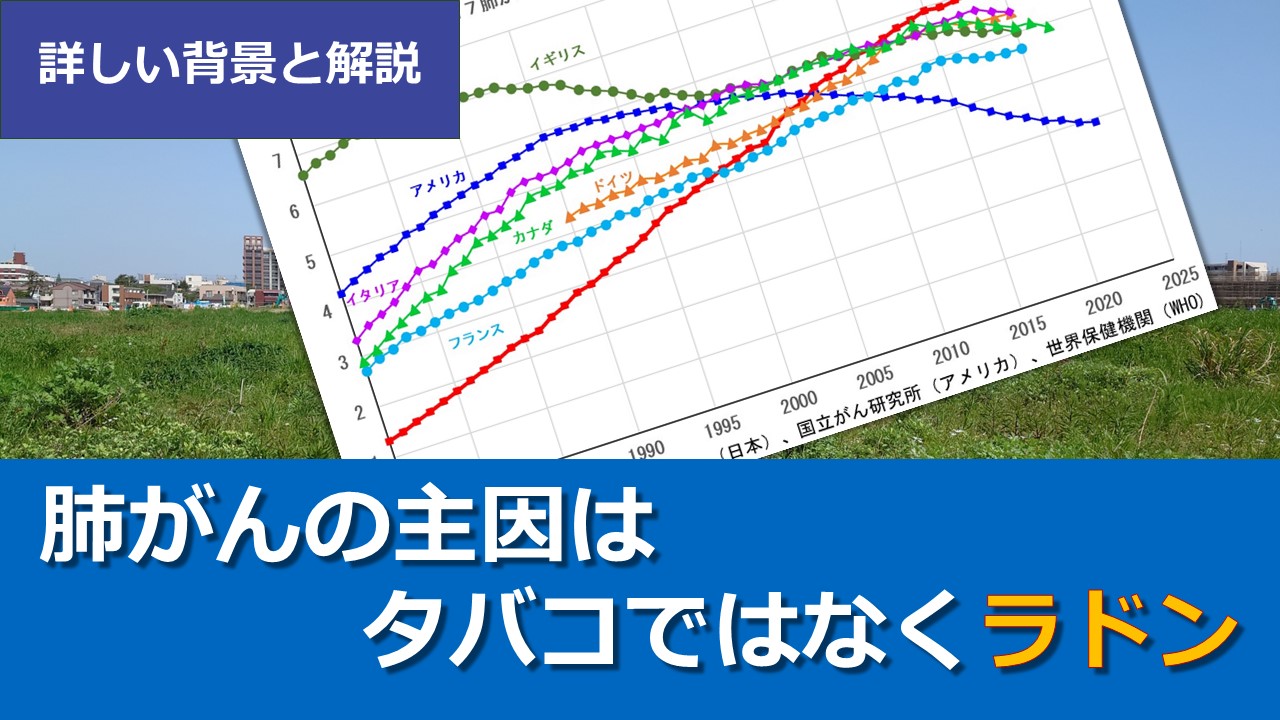

タバコ以外に肺がんの原因がある! ラドン被曝の危険性

タバコ以外に肺がんの原因がある! ラドン被曝の危険性 ラドン対策は国際常識!? ~国際社会におけるラドンへの対応~

ラドン対策は国際常識!? ~国際社会におけるラドンへの対応~ 国内におけるラドン対策の問題点 ~WHOの勧告を無視した日本~

国内におけるラドン対策の問題点 ~WHOの勧告を無視した日本~ 今からできるラドン対策 ~原因が分かれば対策は簡単~

今からできるラドン対策 ~原因が分かれば対策は簡単~